寺ブログ by副住職

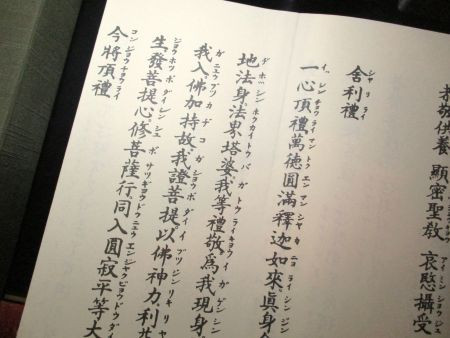

舎利礼文

※この記事は寺報77号からの転載です。

舎利礼文という短いお経があります。当山でも常用ですし、葬儀法事には宗派を問わずに用いられていますので、皆様も聞き覚えがお在りでしょう。

一心頂礼(いっしんちょうらい 万徳円満(まんとくえんまん 釈迦如来(しゃかにょらい

真身舎利(しんじんしゃり 本地法身(ほんじほっしん 法界塔婆(ほうかいとうば

我等礼敬(がとうらいきょう 為我現身(いがげんしん 入我我入(にゅうががにゅう

仏加持故(ぶつかじこ 我証菩提(がしょうぼだい 以仏神力(いぶつじんりき

利益衆生(りやくしゅじょう 発菩提心(ほつぼだいしん 修菩薩行(しゅぼさつぎょう

同入円寂(どうにゅうえんじゃく 平等大智(びょうどうだいち 今将頂礼(こんじょうちょうらい

舎利とは釈尊の遺骨の事で、その礼拝功徳を説くお経です。以下現代語訳。

【一身に礼拝致します。万徳を円満に備えた釈迦如来と、その御身の舎利と、悟りの真実体である法身と、その真実体が形と現る塔婆を、等しく敬礼します。仏は我が為にその身を現じ、仏は我に入り、我は仏に入るのです。

この仏の加持の故に、我は悟りを証し、仏の神力を以って衆生を利益し、菩提心を起こさしめ、菩薩への行を修し修せしめ、完全にして清らかな境地に皆同じく入ることを得るのです。かくなる平等にして我らを導く仏の大智を、今まさに礼拝します】

ちなみにお米を舎利と呼ぶのは、その釈迦の遺骨は悉く細粒となり、形状が似ている&価値甚大との意味等々、と云々。

釈尊はその入滅に際して、遺骨は塔にして祀れ、その塔を見た者は「如来が現世に居ました証」と知り、浄心を起こす契機となろう、と指示したと言います。それに従って荼毘に付され、残ったその舎利は【塔】にして祀られました。

塔は、インドでは土饅頭のような形だったのが中国では石造りの高層物へ、日本では木造建築の精華を尽くした多宝塔や五重塔という、度肝を抜く建造物として出現します。そう、塔の本義は【舎利を祀る為の仏閣】。

※ちなみに「塔」という漢字は古代中国には無く、舎利を祀るstupaの音から作られた漢字らしいです。stupa≒卒塔婆、なんとなくお分かりかと(^^;

写真は京都東寺の五重塔(H22年撮

なお、仏像とは、釈迦入滅後しばらく経って、ガンダーラで造形美術が発展を遂げて登場したもので、それ以前は仏陀の姿を描くなど畏れ多いことで、法輪や仏足石(太元堂にあり)などの象徴物で表しました。つまり、仏陀の舎利を祀った塔自体も、仏像の登場以前には仏そのもの、であったのです。ただの目立つ建物じゃない、んですね。

仏陀の悟りの境地は塔の姿で表される・・則ちこれが【法界塔婆】です。曼荼羅に大日の三昧耶形は「塔」で描かれるのはそのこと。それは釈迦自らが、

【続きの本文は、自分で書きながら自身が気付かされた(;'∀')一寸深めの読み解きとなりますので、ネットでは以下略。全文は遍照院寺報77号に掲載しております。】