お知らせ

- 2026-02(3)

- 2026-01(4)

- 2025-12(6)

- 2025-11(2)

- 2025-10(3)

- 2025-09(4)

- 2025-08(7)

- 2025-07(3)

- 2025-06(2)

- 2025-05(5)

- 2025-04(2)

- 2025-03(3)

- 2025-02(3)

- 2025-01(4)

- 2024-12(6)

- 2024-11(2)

- 2024-10(2)

- 2024-09(3)

- 2024-08(3)

- 2024-07(3)

- 2024-06(2)

- 2024-05(3)

- 2024-04(4)

- 2024-03(5)

- 2024-02(5)

- 2024-01(5)

- 2023-12(4)

- 2023-11(1)

- 2023-10(2)

- 2023-09(6)

- 2023-08(5)

- 2023-07(3)

- 2023-06(5)

- 2023-05(4)

- 2023-04(3)

- 2023-03(4)

- 2023-02(2)

- 2023-01(7)

- 2022-12(3)

- 2022-11(4)

- 2022-10(1)

- 2022-09(9)

- 2022-08(6)

- 2022-07(4)

- 2022-04(1)

- 2022-03(4)

- 2022-02(5)

- 2022-01(7)

- 2021-12(7)

- 2021-11(1)

- 2021-10(3)

- 2021-09(1)

- 2021-08(3)

- 2021-05(1)

- 2021-03(1)

- 2021-02(1)

- 2021-01(4)

- 2020-12(1)

- 2020-09(4)

- 2020-08(3)

- 2020-07(1)

- 2020-06(1)

- 2020-05(2)

- 2020-04(5)

- 2020-03(3)

- 2020-02(4)

- 2020-01(7)

- 2019-12(4)

- 2019-11(2)

- 2019-10(5)

- 2019-09(5)

- 2019-08(7)

- 2019-07(5)

- 2019-06(1)

大師御影供・供養祈願のご案内

弘法大師正御影供 供養と祈願法会

来たる3月21日は弘法大師さまが、加持力を以て後世の私達を救わんと、高野山に座禅入定された日です。その大誓願に祈る正御影供を厳修します。

この尊い日に厳修されます弘法大師法お護摩で、ご先祖・恩人・水子・ペットなどご縁ある精霊の供養をお勧めします。亡者の執着が現世の我らにいかに影響しているか、体験された方々にはお分かりでしょう。

追善供養は精霊の執着の闇に光を与えるものです。智光の最たるはお護摩であります。亡き人への報恩に、自身の積善に、宗派を問わずご供養お申込みをお待ち申し上げます。合掌

・供養の早期お申し込み分は、卒塔婆を建立して17日の彼岸入りからご廻向します。

※本年は彼岸の中日ではございません

※21日の法会にお参り出来ない施主には、ご廻向後におしるしなど授与品を郵送します。

****************

大震災慰霊回向 賛助勧募

東日本大震災から15年。当山では恒例の大震災慰霊にあわせて、当慰霊に回向のご協賛を勧募します。有縁無縁の隔てなく、心ある皆様には当回向に賛助をお願いします。

この大震災慰霊は、3月の盛岡別院月例法会に合わせて行ないます。

受付締切は3月6日です。上記のフォームからお申し込みください。

お申し込み一口ごとにミニ塔婆を作り、ご廻向します。※授与品はありません

※回向賛助金は、例年通り全額を震災遺児支援に寄付します。

一ヶ月まとめ日記!

更新が止まっていることにお尋ねやご心配を数件いただきまして、ゴメンナサイですm(__)m

単純に、忙しくて手が回っていない、であります。星供終わったのに?ですが、実質自営業には長期休暇や有休など異次元の話、去年11月から完全休日など無しじゃ頭も回らないww

ですが何件もメッセージ頂くようではさすがにと、ひとまずここ一か月の行事の報告を。

********

令和8年の後七日祈祷は太元帥/愛染護摩、各7座をもって満行しました。※動画はインスタで

昨年は急の事態に振り回されて難儀しましたが、今年は祈祷そのものに於いて何だか難儀する事態が・・日本、大丈夫なのだろうか?と。愛染願主には話しましたが、この件については後日改めて書きます。

本年は、後七日の賛助に多くのご協賛をいただきました。施主皆様には重ねて御礼申し上げます。例年、孤高の祈りではありますが、今年は大いに励まされた思いでした。常には応援する/応援を求められる一方で、応援をされるなど無いのですが(そういえば高校時代も応援団ww)、心を形にして共にしてくださる方々が大勢居るとはこんなに有難いことか、と援けられた思いです。

祈祷本体はこの国の行方か厳しいものがありましたが、願主ならびに施主皆様には、結願後の空に映えた日輪の如き功徳をお祈りします。

******

初大師、は別記事で記載。

*******

節分の前行となります星供は、1月23日より開白。北斗護摩は準備も祈祷も凄まじい手間がかかりますが、御札を作りつつ祈祷も一座100~120分、手を抜かず節分大祭まで7座、今年も祈り込めました。

毎年、(時期として已む無いのですが)こんなスケジュールで根を詰めるやり方じゃ身体持たないわ・・と思うのですが~

我ながら住職も、今年も本当によく祈り尽くしやりきったと思う、星供でした(;・∀・)

*******

1月28日は初不動。秘仏本尊をご開帳してのお護摩。参拝者には本尊足元まで内拝して、お不動さまの美しくも厳しい雄姿を目に焼き付けて、信心を新たにして頂きました。

*******

2月3日節分大祭は別記事で。

*******

8日は太元堂の月例法会。15日が釈迦涅槃なので、涅槃のもう一つの物語を典拠にする普賢延命法(この言いは厳密には大法になりますが;)でご祈祷。

涅槃図の絵解きは毎年お参りの方の中には諳んじている人もいるかも⁉ということで(^^; 実はとんでもないスケールの普賢延命尊と釈迦と大師を貫くお話。

一見阿字/五逆消滅、と曼荼羅を見るだけでも救われるという、その意味する所を少しでも知った上なら尚更だよねで内陣内拝も。それにしても参拝者全員は星供にも祈願された方々~立て続けの法会に重ねて足をお運びくださり感謝に堪えません。延命尊の加持を蒙られまして福寿増長せられますように。

厄除け開運星祭☆満行!

令和8年の厄除け開運を祈る節分星祭は2月3日、7座の北斗護摩修行をもって満行しました!

星の話をしますにも、宿曜はコンテンツが多すぎまして・・九曜の解説だけでも9件の話になってしまう(;'∀')

でも星供の意義と星曼荼羅の概要を語らんことには~、表には出さない九曜の見方も~、昨年宿曜から観たあの中居君話は反響が大きかったので、やはり実例があった方がいいよね~、と気づくと30分も喋ってるし( ̄▽ ̄;)

法会もお加持でかなり長い時間~、参拝皆様にはお疲れさまでした(^^;

今年は石破高市の前現首相の宿曜の話も。星の暗示通りに振り回された典型例の紹介に、世間でいう厄年だけが厄じゃない、吉凶は常に入交りで当年星だけの示唆でもナメてかかれない、厄除けはしておくべき、という恰好の事例に、心引き締められた方々も多かったのではないでしょうか。

宿曜占の方からは、あまりに当たり過ぎていて愕然とした、というお声も頂き。毎年のことですけれども。学んで自身の命理を占ってその的中ぶりに驚愕したものですが、生まれの傾向と言うのは厳に存在するもので・・星を知らぬ語れぬ坊さんに星祭厄除けなんか出来ているのか?と毎年祈るごとに深みを知る星供です。

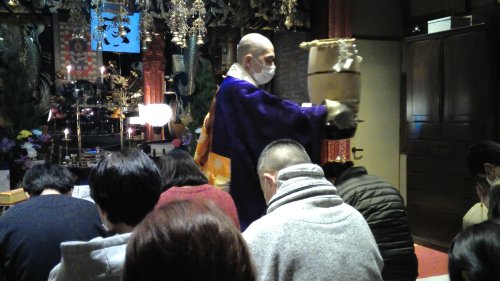

↑画像は夜の部、鳴り止まり数名;後七日からのやはり今年は・・については後日記す

こんなご時勢の中、本年も多くのお申し込みを頂きましたこと、願主皆さまに御礼申し上げます。

当山は例年のように手抜き無しで祈り込んでまいりました。願主各位の厄除けと開運を切にお祈りします。

******

①法会の様子は、ショート動画でインスタに掲載しております。 https://www.instagram.com/henjo_win/

②法会ほぼfullバージョンの動画は、願主限定で配信します。希望者は「節分動画希望」と記し、gmailアドレスを添えて、メールかLINEで連絡ください。26日終了。

③節分に述べた法話は「前/現首相にみる宿曜の実例」として、副住職のブログにUPしました。

今年の当山星祭の願主限定の公開です。希望者はメールかLINEで「星パスワード希望」と請求され、上記のページにそのパスワードを入力してログインしてください。

newyear大師!

昨日は初大師。21日ともなりますと新年という感じでもないですが、お大師さんの今年一発目なので初。

とはいえ、当山では年末から怒涛の法会月間に加えて、朝は―11℃越え、降り積もる大雪・・こんな中をわざわざお参りされた方々には、お大師さんも多分に労ってくださるに違いありません(^^; ご参拝各位には誠にありがとうございます。

それにしても、大変な祈祷でした。先日の後七日祈祷で感じた異変と重なるものが・・後七日願主にはちょろっと話したものの、休みなく手も頭も回らないのでそのうちに書こうとは思いますが、今年の日本大丈夫なのか?!感・・

ま、どんな世の中になろうと生きて行かなきゃない!同行二人の力添えをちゃんと頂いてモノにしていけますように><ノ

当たり星吉凶&星祭案内!

2026年版、生まれ年による当たり星の吉凶はこちら!ご参考ください。

あわせて、開運厄除けの節分会・星祭のお知らせをUPしました!

厄年の方は勿論、ツキが薄いなぁ~とお感じの人や、占星命式=生まれ持った運が弱い人や、今年勝負をかける人には、強くお勧めです!

1月23日頃より星供開白します。お申し込みは早いほどに、祈祷回数は多くなります!(普通祈祷を除く)

今年の運氣を味方につけますよう、ふるってお申し込みください!