寺ブログ by副住職

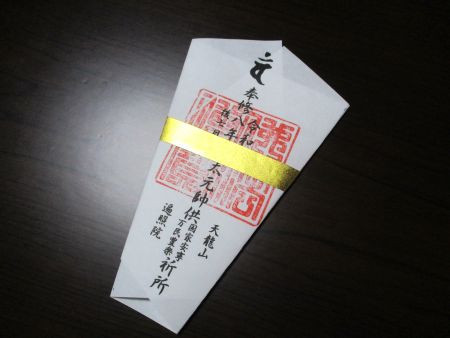

後七日太元帥賛助の勧募

あけましておめでとうございます

旧年中のご信仰とご愛顧に感謝申し上げますと共に、本年も宜しくお願いしますm(__)m

おかげさまを持ちまして新年祈祷を無事満行しました!

願主各位にはありがとうございます。不動尊の護念を頂いて実りある年となりますように><ノ

また、12月から重ね重ね足を運んでお参りされた皆さまには、誠に有り難うございます。年頭の陰徳積みが廻る年となりますように>▽<

金運守り(完売)を購入の方々から早速に嬉しい報告を頂戴しています、有難いことです。例年の3倍手間をかけた甲斐があります。まだまだ序の口でありますように!疫病退治札は品切れです。14日過ぎに祈祷しますのでお待ちください。

12月からよく喋っていると我ながらですが(^^; いろいろは後ほどとして、後七日太元帥の勧募のお知らせです。

*********

1月8~14日は「後七日」と申しまして、真言宗ではこの時期、京都の東寺に各派の高僧方が集まって天皇の御衣を加持して天下国家を祈る「後七日御修法」が行われます。

そこで、かつては御修法で「太元帥阿闍梨」を担っていた安祥寺一流の末資としてこの時期、微力ながら拙僧も太元帥供を7座行じて国家安穏と万民豊楽をお祈りしております。

この祈祷は一般祈願を入れずに非公開で修しております。が、ここ毎年の物資値上げは護摩を焚く=祈る為にお金を焼く状況となっており祈る為の経費も増す一方、楽ではございません・・

つきましては志ある方には、この後七日の祈祷へのご賛助を頂ければありがたく存じます。

賛助金は1口千円とします。賛助された方は後七日太元帥の施主として祈念しまして、後ほど御札を贈呈します。

お申し込みはメールかLINEで「後七日賛助」とご連絡ください。締切は7日。入金は14日まで。よろしくお願いします。

納め奔走!

本日、今年のお不動さんの終いのご縁日。※法会記事はお知らせをご覧ください

せわしい年末に参拝された皆様には有り難うございます。

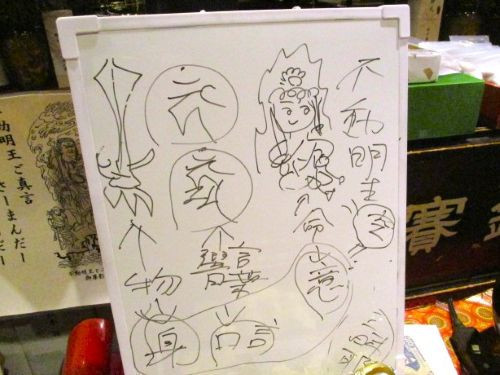

これは今日、お話ししながら走り書きしたボード・・お不動さん絡みで一寸だけ踏み込んだお話を。

理屈じゃなく体験でこそ解る話かもしれませんが、聞き覚えがあればふとした時ハッと気づかれるかも、と期待を込めて(^^;

先日は太元堂も大掃除、一日半でコンプリート✨

翌日暴風雪予報につき、幔幕張りだけのこして新年準備も一応出来。

で、イブ&Xmaの大掃除ながら、真っ赤なお鼻のトナカイでも赤い服着たサンタでもなく、全身真っ赤の愛染王供で納めの祈祷~

すす払いして真鍮磨きした翌日にもうこれ・・それが見えるモノ見えないモノ様々をを焼き尽くすお護摩というものですけれども( ̄▽ ̄;)

いろいろな事があり過ぎて個人的にはまだ収まりがつかない感の今年ですが、お護り頂いた諸仏に感謝、お支え頂いた信徒皆様に感謝ですm(__)m

来年もどうぞよろしくです!

まっ黒くろすけw

すす払い。

と言っても、ニュースで見るような大寺院の「観光客も見物」なんて御上品な御掃除じゃない~

この狭すぎる空間で護摩焚きまくった一年の煤、掃除というより戦い><ノ

先ず、動かせる仏像を全部外陣に出す!

信徒さんでも「それが?」くらいに思うかもしれませんが~

普段見えないでしょうけれども当山の仏像の量、半端ないのデス!

土地とお金があるなら七堂伽藍を建てて祀れる数はある~それをこの狭すぎる内陣にお祀りしています。

土地を買う、家を建てる相談には「家よりも先ず土地選びこそ大事」と常々申しておりますが、ウチの先代は建物再建時になぜ膨大な仏像を抱えながら広い土地への移転を考えず、こんな狭い地にムリヤリな建物にしたのか、全く理解不能;

足の踏み場の無い内陣からこれらを出さないことには掃除が出来ない・・中小仏像と諸々仏具の移動に約2時間~

本尊など大型仏像6体や曼荼羅はそのまま、ようやく掃除開始。

天井から天蓋から壇棚から床まで煤、あらゆる掃除用具が真っ黒けだww

寺族総出で外陣掃除まで2日がかり、ピカピカの堂内になりました☆

一年の煤を一掃した御堂で、年末&新年の祈祷に気合を入れてまいります!

ちなみに「すす払いに先立って仏像の魂抜きが」とニュースで聞きますが、魂抜きってのは人に例えれば全身麻酔みたいなもの、煤払いってシャワー浴びるようなモノ。身体洗うのに全身麻酔必要なのか⁉って毎年聞くたび不思議に思うんですけど(・・?

12月8日ゆえ⁉

12月8日はお釈迦さまの成道の日。

6年間の死の際まで行った苦行を止め、菩提樹の下で一週間不眠不休で瞑想を行ない、ついに成道を果たした、と。

この釈迦成道の尊き期間は、禅宗さんでは座禅三昧だと聞いた事があります。

仏門に縁ある人にとっては心寄せるにまことに適った時節ですので、当山では臘八施餓鬼として、希望される信徒さんの施餓鬼を行じつ、施主さんにも「仏前勤行次第」より一寸踏み込んだオリジナル勤行次第でお勤めをしていただき、願いばかりでない祈りの味に触れてもらう機会としています。

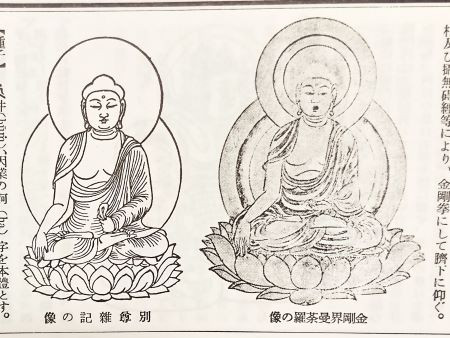

そういうわけで8日は阿閦法にてお勤めを。※釈迦成道時の降魔の力は阿閦仏として現わされます、以前の記事参照。

と前日準備して、当日の朝の夢。

高野山の故某大僧正が突然「一寸休ませてくれ」とやって来て、ウチのコタツに潜り込む~随行の坊さんが「前官様、もう(どこか)に行かなければなりませんよ」と言っても「わしはもう疲れたから行きとう無い」と寝たままの所に、今度は故G大僧正が「すまんが休ませてくれ」と来てまたコタツに潜り込んで、住職どうしよう~?と慌てている、という夢。

※ちなみにこの夢の前に某信徒さんの夢を見て、身辺気を付けてと連絡すると、その日車をこすってしまったそう( ;∀;)

この登場した和尚お二方、このお二人に出会っていなかったら私は兼業のナムナム坊主だったはずで、真言行者として勤まっているのは偏にこのお二方のおかげなのですが、唐突にしかも成道会の朝にとは・・有り難いことなのかな(^^;

ともあれ経木塔婆を用意して、阿閦の護摩でお二方の報恩にも祈りを込めて。

そしてご存じの通り、深夜の大地震。

釈迦成道のクライマックス、悪魔らが「悟ったって証拠見せてみいや~ww」に対し、釈迦は大地に指先を触れて「大地の神よ、我が成道を証明せよ」と告げると大地震が起こり、悪魔は雲散霧消した、とも言われますけれども~ この日というのも私的にはインパクト(◎_◎;)

豪州インドネシア方面で大地震や火山噴火があると、その一か月位後に日本でも地震が起きるケースが多い感じ、年末に来ないことを祈りつ、と先月のLINE配信に書きながらすっかり忘れていました;7日の法会中とか護摩焚いてる最中じゃないだけ幸いでしたが・・

マグニチュードが大きいので引き続き余震にも注意しなければ・・必ず起こる地域に住んでいるものですから、忘れた頃にで済まさず、折に思い出しと備えはしておかなきゃ、ですね。

習うより慣れ、ヨ⁉

新たに起こしました、副住職の「現場の坊さんブログ」。いまだにヨチヨチ進捗ですが・・

プロフィールに「自分の失敗や弱点とその克服を書くと親しみが湧きやすい」という検索先のサイトの情報を鵜呑みにして、でも差し障りあるのはさすがにマズイだろう(;・∀・)と思い出したのが、高校の時のオイオイ何書いてくれてんだよ~話。

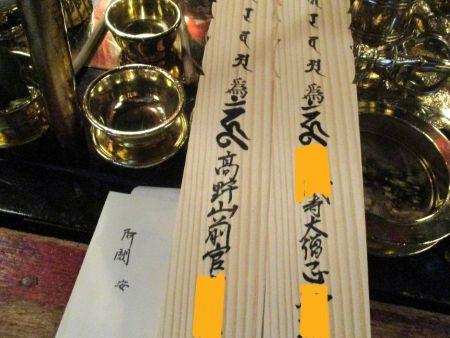

ま、確かに今も自分の字には自信無いし、毎年盆に塔婆書く段になると「習字教室に行っときゃよかった~;」と後悔するのも年中行事ですがw

で思うに、そんなでよく御札や塔婆とか書き仕事も勤まっているよな~と、今更ながら我ながら(^^;

やはり、慣れってのはスゴイものというか、習うより慣れろ、とはよく言ったものですね。

でも、せめてもう少し上手に書けたものを提供したい、とはいつも思っているんですけど~習うというアクションは壁;