寺ブログ by副住職

つれづれ・・

大船渡の大火、それにしても全く収拾がつかない大惨事になっているようだ・・

先週の山火事が一週間かかって鎮火した直後にこれでは、疲弊している消防の方々や大船渡の人々にはかける言葉すら見当たらないような有り様・・

昔、近所の火事に出くわした時、なんとも言われぬ恐ろしさと悲しさを感じたのを思い出した。大船渡の人々には夜も眠れぬ日々が続いていると察する・・

しかし、山の近くとはがけ崩れだけでなく、こんなリスクもあることを改めて思い出した。消火活動がままならない環境と言われてみれば、確かにそうだ。そういえば山中の高野山の歴史は、何度も大火に見舞われていたな、と。

雨や雪は、こんな欲しい時に限って降らぬようで・・まもなく311が来るというこの時に、壊滅からようやく復旧した地域にどうしてまた大災禍・・兎にも角にも鎮火を願うしかない・・

そして、対岸の火事ではない。先ほど山梨でも山火事とニュース。火の始末には改めて念入りに注意しないと。

**************

計算して呆然の節分経費、仏具屋授与品屋に儲けさせるために一生懸命拝んでるんだっけか?と我を疑いたくなる支払いをして(カード決済分はまだ残が;)、やれやれと思いきや、また護摩木の値上げ通知が(-_-;)もう何度目だろう、数年前から5割は原価上がってる;

もう値上げは喫緊だが、お供えをあげて参拝される方々が主なので申し訳なく躊躇;檜から他寺で一般的な杉にかえれば幾分安くはなるが、火が撥ねるので狭すぎ内陣では危ない;とりあえず、ネット護摩木の値上げと太元堂での寄進者優待を終了して、くらいか・・

おまけに続けて、セキュリテイからも値上げします、と来た(~_~;) こんな物騒なご時世じゃ、じゃあ辞めます、って言えないのを見込んでか;

いや、経営の立場からすれば、そうせざるを得ないのは本当によく分かる。こんなムチャクチャな物価高で、全ての経費が膨れ上がっている。そこに人を雇っていれば、労働基準で定められた保障と規制&社会保険料の負担&世情が押し付ける好待遇&会社の運営維持、火災保険料一つだけでも眩暈する額・・ただ「所得を上げなきゃいけない!」とぬかせる人には決してわからない、大変な責任とお金工面を日夜背負っている。景気が失速してるのに経費と人件費ばかりが高騰、何としても利益を確保しなければ、会社など潰れるしかない。誰が儲かってんだ?まず国だな⁉

利益を確保するのは本当に切実、という経営者の苦悩は分かるから仕方ないよね、と受け入れるしかないが、拙寺はいまだ値上げと言えずでどうする⁈(◎_◎;)

*********

知り合いのお寺さんとの話に「幣束あった方がいいかなと思って買おうとしたら、すごい値段でびっくりして、作る事にした」と。

売っているんだ⁈とそこにビックリですが案の定、高額らしい。星供の銀銭も市販もあるが、買うと一座分で一万円を焼くに等しいお値段、銀銭だけで。作るのも大変な手間、それが出来ない寺は星供などテキト~になってしまう訳で。

幣束は傷んで来ますのでたまに作り替え。花巻のサイズで作ったら一寸長かった・・ですが、まあ問題なし(^^;

そういえば、先代が幣束をもって写っている写真、幣束の上にすっかり人面が現れていて(((;゚Д゚))、この写真、昔は飾っていましたが怖くて閉まっちゃいました;にしても、たかが幣束、されど幣束。

**********

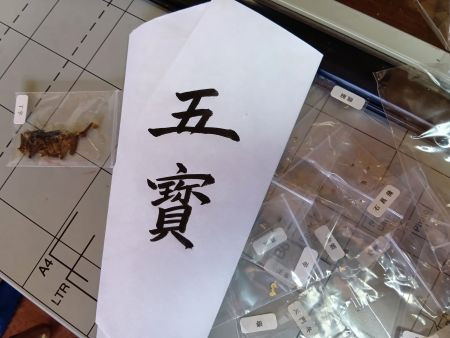

先日のご祈祷で、五宝が焼ける事態;コレは護摩壇の上に祀っておくものですが、焼けるなど稀・・記憶にあるのは、令和になった元号祝祷の時、その時に瓶華まで燃えてしまい;まさに令和の今を暗示でした。

尋常ではない事態にどうしたものか・・と、祈祷後に願主さんからポロッと出た話に、それが原因か⁉ そうだといろいろ筋が通る。

人の念とか関わる業とか一見、些細な事ですが、その環境度合いによっては恐ろしい邪気となって、ご自身に影響している事もあります。ヤバい環境にあるもの、ヤバいと感じるモノには手を出さない。仕事柄など已む無いならば時々にお祓いをしておくなど、案外に大切な事ですよ。

で、新しい五宝を注文・・コレも値上がりしてるわ(-_-;) 挙句、一向に届かない・・どうやら土日完全休み、この前までそうじゃなかったはずが;高野山からは3日かかる、じゃ届かないわ。高野山は月曜休みが基本だったが世俗化か~ しかし週休2日、稼がずとも給与ガッチリ人以外に、得してる人などいるのか?

はともかく、今日到着で奉製。明日のご縁日には間に合い~!

ソレ、餓鬼畜生道まっしぐら・・

挨拶はムダ、合理的じゃないから必要ない、仲の良い友達の間だけでイイ、という風潮が小学生の間で広まっている、とラジオ番組で聴いた。対するパーソナリティのコメントは肝心なコトには触れないでしまったと思う。「挨拶は人間関係の潤滑油だ」ということに。

先の寺報に【感情論バカ】の話を書いた。感情論に終始する愚かな世情が、この息苦しく薄気味悪い空気感だ、合理性を声高に言う者がやってる行ないこそ、とことん感情論じゃないか、と。

挨拶は、動物から進化した人間が、社会的コミュニケーションを円滑にする術として手にした、簡易にして偉大なるアクションであろう。それだけで、他者との接触は一気にソフトランディングになる。社会を構築する動物として、極めて合理的かつ高度な智恵だ。

それを非合理だという。物事の分別もつかないような幼童がそんな言質を出来る訳もないから、その黒幕は親達だ。挨拶という行為が合理性の塊と言うことすら理解できない、感情と権利だけが絶対信者のスピーカー、それがかの小学生界隈なのだろう。

そうして他者との接触が常にハードランディングとなるように仕向けられた子供たちの将来は、どんなものになるのだろう。礼節を欠いた彼らの未来は、どれほどその才能と引き立てを貶めることになるのだろう。その狭い校区の中で一生を過ごすなら別にいいだろうが。

そういえば、おはよう/行ってきます/ただいま/おやすみ、程度の挨拶すら無い家庭があるとは聞くが、各々がスマホを持ち、家に居ながらも外部と繋がる方が易く多ければ、家族というシステム自体が崩壊するのは、今騒いでいる法律の制定を待たずとも明らかだ。

既に命のよりどころとなる先祖も墓もいらん、葬式も要らん、という。時代の趨勢だろうが、切り離された個々が勝手に生きていけ、という時代は、人間にどういう在り様を示すのだろうか。

寺報には、不満だ面白くないという感情の赴くまま怒り争い→ただ本能の求める快不快を生きる基軸とし→満たされぬをひたすら他人に求めるばかり、という感情論世情の有り様は、修羅道→畜生道→餓鬼道と、六道の人界から堕ち往く過程、そのままではないか、と書いた。人品卑しくなるは動物への退化だったのね、と。 散骨が急激に流行って来ている、という。肉体が終われば全て終わり、終わらせたい、とは、生活と寿命に疲れた現代人の感覚、というのは分からないでもない。が、あなた方が感情論で放棄させた受け継がれ来た生きる為の合理性、それを欠かせるとは後世まで退化させる気か。

散骨が急激に流行って来ている、という。肉体が終われば全て終わり、終わらせたい、とは、生活と寿命に疲れた現代人の感覚、というのは分からないでもない。が、あなた方が感情論で放棄させた受け継がれ来た生きる為の合理性、それを欠かせるとは後世まで退化させる気か。

ちなみに、墓も要らん葬式も要らんとスマートぶって全てを終わらせた気になっても、全ては終わらないのをご存じか。釈迦の直弟子らが目指したのはいわゆる魂まで全てを滅する「灰身滅智」の境地。ここに至るには「修行して解脱」しなければならない、そうでなければ、身が滅んだ所でまた何かに生まれ変わって、再び苦を味わうのだ、と。

弘法大師の曰く「死に死に死に死んで死の終わりに冥し」。幾度も輪廻を繰り返し、死を繰り返しているにも関わらず、性懲りもせずまた暗愚のまま輪廻の闇に堕ちいく愚かな我らよ・・

感情論で己の作る業も知らず、未来を担う者達の人品を貶め、自身の身勝手に先祖まで巻き込んで蔑ろにする・・感情論のその生き方は餓鬼畜生にも劣るのではないか、と言われているようではないか。

挨拶は言葉にすれば一瞬だが、人が人たる尊厳としての「愛情と敬意」が、いかんなく込められている。そのただ一言に、人はどれほど安心を得、安心を与えているか。

以前、ブログに施餓鬼の離怖畏仏について書いた。https://henjoin.info/diary/74903 恐れこそが餓鬼道の最大の足枷だ、と。挨拶や返事一つも離怖畏となる、相手を自身を有益たらしめるのだ、と。このページの閲覧数は結構なものの、全然理解されていないなァ~のメールやLINEにつけ、容易いようでさすが餓鬼道の最大障壁、と思いを新たにする・・

愛情の反対は無関心、とは夙に言う所だが、ロクな挨拶も返事もしないばかりかその無用を主張する大人たちは、子供に「あんたの事など無関心だ」と言っているようなモノだ。そういう環境の子供がどういう精神疾患を引き起こすかは、既に知られる通り。己が無関心扱いされるは自業自得だろうが、巻き込んだ後世への責任はタダでは済まない業となると思うが。

「死んで死の終わりに冥し」手のひらのSNSで毎時他人の動向チェックに人生の時間を浪費しながら、かたや怖れを増長する現代、大師の嘆きは大概の人に当てはまるに違いない。せめて当山にご縁のあった方々の人生はこうあって欲しくないと拙くも話してきたつもりだが、果たしてどれだけ・・

ずめチャンが⁉

施餓鬼に、今までに無い状況が。

夕方の早い時間にやったので、拝んでる最中に施餓鬼壇にスズメがやって来た。

早い時間にやるとたまにある光景だが、今日は違った・・

目の前で陀羅尼を唱えているにもかかわらず、ガキ飯をついばみ続けて立ち去らない⁉

常には、飛んできても経も聞こえ私の姿を見てアッ!とビックリしたかのように立ち去ってしまうのに、声を出してる私の方を見ながらもしばらく食べ続け、お腹一杯になってか飛んで行った~それまで発遣待ちました(^^;

よっぽどお腹すいていたのか、それともただのスズメじゃなかったとか⁈

***

そうそ、待てと言われたから一か月待ったのに反映されてないじゃないか!とgoogleに改めて問い合わせると、返信が来た。

※私の送信↓

この度は、クチコミの返信の件につき、大変ご心配をおかけしてお

本件につきまして、担当部署へ確認をいたしましたところ、

現在発生しているシステムの不具合により、一部のビジネスにおか

該当の事象が発生しているとの回答がございました。

(同様の事象のご報告が多くあり、不具合の発生となっております

ご担当者様のアカウント自体に問題が発生しているという事ではご

その点については、何卒ご安心いただければと存じます。

この事象につきましては、担当部署にて早急に対応中ではございま

大変恐縮ながら、現時点で、問題の解決までにかかる時間の目処が

明確な期日をご案内する事が難しい状況との報告を受けております

したがって、本事象についてお問い合わせいただいたお客様へは、

問題の解決までお待ちいただくよう、ご案内をさせていただいてお

本件、お困りのところ申し訳ございませんが、不具合が解消され次

改めてご連絡させていただきますため、何卒ご理解いただけますと

頼まずとも企業は勝手に掲載しておきながらコレか、googleよ(# ゚Д゚)

恩に報いずどころか⁉

その内容は『寺を追い出された/住職と総代らが突然来て荷物をまとめていつまでに出ていけと迫り、寺の役員から勝手に解任され、今後お前はこの寺と縁はない、檀家が葬儀にお前を所望した場合だけ、客僧(他の僧侶)として呼んでやる、と言われた/檀家や寺の縁者には、自分を誹謗中傷する嘘八百の文書が撒かれたようだ』との旨。

どうしてそんなことに?住職退任のお話に不安と寂しさを申し上げたのが思い出されます、と返信すると「今、あの時に貴方から頂いたメールを読み返しておりました、私の見る目がなかった、と言うしかないです」と返って来た。

この老僧、4年前に住職を譲って今は名誉住職。その後継に指名したのが赤の他人。大学の講師とか何とかで老僧は存じていたらしいが。

その時に、たしかお子さんがいたはずだが、なぜ寺に関係ない他人を?〇〇寺さんが遠くなる思いです、という旨をメールしていた。

それには、後継は確かな人ですから大丈夫ですよ、私も引き続き奥に居りますから気兼ねなく、とのお返事だったが、この顛末。

しばらくして、周囲に撒かれていたらしい、老僧を誹謗中傷する文面が添付されて来た。

あまりにヒドい、絶句する内容。老僧曰く、事実無根、歪曲、捏造のオンパレードだと。その文面を私はじめ関係各位に見せて来たということは、まったく中傷でしかない証しだろう。

それにしても、名誉住職など隠居身分で寺の一役員に過ぎず、運営采配など出来ない。おまけに身体障害も抱えておられる。何が出来るわけではない立場なのは一目瞭然。

何よりも、今の住職にとっては「縁のない歴史由緒ある名刹の住職に引き立ててくれた」という、何にも代えがたい大恩ある相手だ。どうすれば、そんな惨い仕打ちが出来るのか?サイコパスか?

法人規則に違反する手続きがなされた、とのことで、裁判所ならびに本山に訴えられてはどうか、とお話しした。他の方々からもそのように勧められているので検討しているが、とも後ほど、訴えることはしないと結論した、とのメッセージ。

この老僧の先代さまに、私は大変お世話になった。この方に出会っていなければ、教師兼業で坊さんをしていたはずで、仏道行の深みなど体験することもなかっただろう。

この老僧にではないが〇〇寺にはそういうご恩があるので、こうお困りになられている時に何か出来ることがあれば、恩返し出来るならば、と考えた。

いうても、遥か東北にある田舎の骨山の若僧ごときがやれるとすれば、悪意よって寺を追われた老僧がいる、とネットに書いてご縁ある些かの方々に知ってもらう程度か・・その点、老僧はすでにフェイスブックで2000名以上のオトモダチがある様なのでやる気なら、メールで寄こした内容を晒してUPしたなら、位も高僧で本山布教師でもあるし、その影響力は私が案じる比でないはず。

だが、フェイスブックにもその事実は書いてないようだし、訴えない、とされたなら、外部の人間として何もしてあげられることはない。

であるがそれからこの老僧は、宗団機関誌に立て続けに投稿をされるようになった。

「恩に報いぬ者は人に非ず」「虚言癖の人間がいる」「報恩の心を持ちましょう」・・おそらく今まで20回以上は投稿されていると思うが、その内容はこの3点の繰り返しだ。

しかし、どういう文脈で言っているのか、には一切言及されない。私のように事情を知っている人達なら譲った住職への当てつけね、と分かるが、知らない大勢の方々には、何を執拗に言っているのだろう?と思うに違いない。

も、これほど寄稿を繰り返してもまだ腹の虫が治まらなかったと見えて、先日の寄稿にはこう記述が・・

『恩を仇で返すは指弾されるべき/人の道に外れた言動/飼い犬に手を噛まれる/報恩は当たり前、亡恩は仏教徒に非ず/~は〇〇寺の法灯を継ぐ者で行じられる/(ご自身)に渡る〇〇寺の法灯は/嘘やごまかしは人として忌避されるべき/名刹とは長年の~住職の努力で得られた/(曾祖父)から(自身)3代百年の/是非を悔い改めて、』etc・・

今回も大半の読者にとっては、また同じこと言ってるねえ~何がどうしたのよ?だろう。

いっそ、ご自身が蒙った事実を、どれほどの誹謗中傷悪意がなされて寺を追われたか、そのままブチまけたらいいのに、と思う。

何を言われようと、事実を言うだけなのだから。もはや失うものもないお立場でもある。虚言を罷らせながら遠まわしの言いでは、今後も寄稿を繰り返したところで、はらわたの煮えくり返りは治まらないのでは。

これまでのメールで、現住職はこれまで〇市から通っていた、と。便の不便な町の山上の寺だ、その市からは少なくとも1時間以上かかるはず・・また独自の修験組織をも持っていたほどなのに、これで真っ当な勤めなど出来ていたのだろうか・・?

ともあれ、このお寺様とは私も縁が切れたことになる。先代さんが亡くなって1~2年後にお参りした際に「(先代)の弟子だと盛んに名乗る者は沢山いたが、死んでしまえば拝みにも来もしませんわ」とぼやかれていたのを思い出すが、この老僧は先代さんとのお墓にも入れなくなってしまったのか・・・どうしてこんな事に。

先代の葬儀時にとある状況があった、と修行友人から聞いた。まさか~と言ったが本当だ、と。それがひょっとして?と勝手に想ったり。

言いたいことをぼやかしては何度寄稿しようとも、ご自身スッキリされないに違いない。もうお歳もお歳なのに、と案じるが・・

なぜ今頃になって、こんな記事を書いたのか。

先日の寄稿が、ここにきてブリ返しか全然治まっていないなァ、が窺える文面であったのと、今月来たメール。

(メールで配信した文章を勝手に)『私の文章として雑誌に投稿したり、適当に組み合わせて私の文章として雑誌に発表するのはお止めください/某雑誌に私の署名入りの文章が掲載されてると知り、違和感を禁じえない/正直、怒りの気持ち、そんなことまでして記事がほしいのか』と・・

⁉・・こんな狼藉を平気でする人間がいることに驚いた。悪意の嫌がらせを蒙るのは当山も幾度も経験はあるが、またしてもあり得ない様な目に合わされる老僧はお気の毒だ・・

老僧からのメールは、知己の人だけが対象だろう。私は「メルアド教えて」と言われてお教えしたので。

言うなれば、信の置ける人達だけのはずが、こういう常軌を逸した行為を平然とする人間がその中にもいた、と。

人間の質がおかしくなってきているのは、この記事をお読みの皆さまもきっとお感じと思うが・・

いや、大半は常識人なのだと思う。だがそれは、サイレントマジョリティだ。こんな閉塞世情なのに先の選挙投票率54%がそれを言う。まあ、選択肢の無さと諦めはわかるが。

しかし「言った者勝ち」の頭オカシイ世の中だから、虚言や悪意の輩も跋扈する。それを煽って騒ぐのもホントは少数に過ぎない。イカレた少数を目立たせてさも騒ぎに思わせるのはマスコミの罪であり、もの言わぬ大多数の常識人たちの罪ですらあろう。

マトモなほとんどが沈黙者であることをイイことに撒かれる嘘や悪意めいた情報の氾濫、皆疑ってかかるしかない。

そしてマトモな人こそは、声を上げていかねばなるまい。声を上げなかった報いは、その身に返るのだ。

私達一人一人が賢明になる、賢明であるように意識するしかない時代になった、と哀しく思う。

そして、義理は大切にとしてきたが《お互いさま》の気持ちすら無い者にまで心するなんてバカみたい、と思えるこの頃・・

ソッポ向いてソッポ向かれる失笑

↑画像は先日のスーパームーン、デカかったですね(^^

このところ仕事がみんな止まってしまって・・前に言われた先祖供養したらいいのかなと思って、との電話。

>前に言われた先祖供養、とは、お墓の古い塔婆の処分をどうしたらいいか、との以前の話。

お墓には古塔婆納めが設置されているから、そちらに納めてください、と言うと、菩提寺は焼却規制を理由に撤去して檀家各々が処分してください、と・・にしてもゴミに出来ないんだから、その寺も余りに無責任過ぎやしないか;

そうならば(その時は盆直前だった)、盆供養の時に合わせて焚き上げしてもいいが、施主さん皆が供養する時に、関係ない他寺の古塔婆しかも4~5本をただ受け入れる訳にはいかない、せめて先祖供養で盆供にお申し込みされるならば、古塔婆も受け入れましょう、とお伝えしたのでした。

その時は「う~ん・・お墓に行って拝みます」と言って、それっきり。からの冒頭の電話・・

もはや、恥知らずレベルの「困った時の神(ホトケ?)頼み」剥き出し(~_~;)

そんな考えが通るわけないのは占うまでもなく自明ですが、それでも住職は、卦を立ててみますから、と立筮。

結果・・【欲の為なら何でも飛びつく愚か者め、手前勝手にも程を知れ!】が易の回答(-_-;)

しかも複数占的にこの同一卦爻・・供養にソッポ向いた人は、今度は先祖にソッポ向かれたのが露骨でした・・案の定。

利益期待の供養などムダだよ、と言い、今行なえる策をアドバイスして終わりにしましたが・・まあ、この人は目先困った時オンリー&供養の無い人ですから、イザって時にも先祖の援けなどあるわけない、を如実に見た気がします。

そういえば、え~っ?と耳を疑うような事態の慌て電話が9月10月、数件かかって来ました。図らずもその人達に共通してたのは、今年のお盆供養をしていない、ってコト。

一例、ある方は旦那さん、一寸考えられないような事態をおこして地域の大病院に緊急搬送、も対処不能で医大へ再搬送。ところが医大でも当日処置が出来ずに待たされ、翌日にやっと手術という難儀だったそう。この方は毎年お盆は先祖供養をされていましたが、今年は申し込み無し。仏壇で拝んでおけば十分と思ったのかなァ。

こう聴くとバチが当たった、と思われるかもしれませんね。でも、バチじゃないでしょう。供養して得られていた功徳の加護を今年は失った、ことだと思うのです。

※ここには、先の寺報に記して法話でも申し上げている、今年の異様な霊的騒めきも相当な影響があろうか、とも思ってます・・

重ね重ねに、供養や施餓鬼に申し上げておりますので、ご理解し供養されている方には常識と存じますが、それほど陰に陽に供養の功徳力というものは侮れないものです。

お墓に手合わせますので~>そんなのは挨拶に過ぎない、仏壇拝んでますので~>それは修養に過ぎない、だから仏前「勤行」と言う、供養とは質が違う、とも口が酸っぱくなるほど言ってきましたが・・

失って、どれほど護られていたいたのかに気づくなら、それもまた逆縁の功徳かも、ですが・・

欲得はご勝手にですが、信仰というご縁がありますなら、このサイト内にも多分に記しています祈りの大事を知って、冥護という救いとガードも得て欲しいものです。我らが生きる世界とは、目に見えるばかりが全てじゃないのですから。