寺ブログ by副住職

至誠動天

後七日の愛染王祈祷、一人黙々と修していて、ふと「そこ、違うだろう」と語りかけられ。

びっくりしつつ、よく考えると、あ゛~確かにそれでは理に適わないわ!と気づき。

ソコを修正して行じると、何か通りが良くなったようなお護摩となりました。

密教の法は、インド由来の儀軌を編集した「お次第」と言う、修法のテキストに基づいて行ないます。このテキストは伝授によって教わるもので、授かった通りに行じ、授かった通りに弟子へ伝える、ということが厳しく定められています。

自分の都合や思惑で勝手にいじることが許されない、そういうもの。

ですが、人間だもの~(^^; 明らかに間違っているよね、という部分もあるのです。それも伝統だからと引き継がれる世界;

江戸時代の傑僧・浄厳律師はそういう在り方を是とせず、あらゆる次第を儀軌と梵字悉曇に照合して間違いを修正するという大事業をなしましたが、結局それは一つの流として扱われるだけ、でした。それほど「受け継がれたこと」自体を重視する伝統があるのです。

たしかに、感得などの口伝である場合もあるので、正規と違うから間違い、とは言えない部分も多々あります。そこが難しい所ですが原則、授かった通り。※私的には、明らかな間違い箇所は他流と照合して修正して行じてますけど

話が逸れましたが、上述の今日示された「違うだろう」とは、お次第に記されているある部分。一瞬、何のことか分からなかったのですが、よくよく考えると確かに記されている様では理が通らないわ、と気づかされたのです。

しかし、私が授かったいくつかの法流に於いても愛染王次第のこの部分は皆、共通している・・;

愛染法は難しい、と言われます。それは、煩悩即菩提が悟りの更に奥の深旨であることや、観想が難儀など思われますが、それだけじゃなかったね~

それじゃ届かないよという部分が、伝統のお次第に、愛染の拝み方として記されてしまっている・・そりゃ難しいワケです。

愛染王から示されたのですから、私的には今後この部分は変えて拝むことにしました。

太元帥明王は私的には頻繁に修していて、折にいろいろお示しをくださる事があります。一方、愛染は密教の最奥の仏。拝んでいて難しいし、そうたやすくはない仏さんだよな、と思っておりましたが・・後七日愛染は、願主祈願も行ないつつの、7座の集中祈祷。

難しい仏であっても、丹誠を凝らして正しく祈る所には、必ず感応を現実に与えてくださるものです。

祈願の願主には「どうか本年の願い、成就を援けてくださるように」でありますが、私的には正月早々から大利益を頂いた気分です。

「至誠天地を動かさん」と我が母校の校歌の文言を思い出しました。至誠動天、は母校の1スローガンでもありました(^^;

ところで、あなたのその祈り/行ないは「丹祈」というに、ふさわしいものでしょうか?

真っ当なる祈りに於いて適っているならば必ず通じ、何かしあなたへの必要を援けてくれる働きがあるものです。

臘八

12月8日はお釈迦さまの成道日、ということになっている。

今日は阿閦法にしようか~と考えたが、釈迦法で行法をお勤め。降魔成道の禅那波羅蜜に思いを馳せて。

釈尊は12月1日から不眠不休で禅定に入り、8日未明の明星に得悟した、という伝承が一般的だ。

そういえば禅宗では「臘八接心」と言って、12月1日から8日まで座禅三昧と聞いたことがあるが、この故事に倣っての事なのだろう。※臘八とは臘月=12月、の8日

当山では12月頭から年末施餓鬼として、希望された施主には昨日までの一週間、ご自宅でも特別なお勤めを同行して頂いたが、まさに仏道を行じて頂くには好機であると思う。施主各位には功徳増長あれ。

ところで、私共仏門が祈るのは歴史上の人物の釈迦ではない。「釈迦如来」である。坊さんでも分かってない人が多いようだが。

※歴史上の釈迦を祈る涅槃会や降誕会などは、追慕や慶讃をメインとする法式で、三密行とは異なるスタンスで行なう。

何が違うのか。「釈迦如来」とは、釈迦=ゴータマシッダルタが成道を果たしてその身に顕現された「悟りの法」そのもの、のこと。

それは釈尊が「来て見よと示される法」=私達に遍く内在する法にして仏性、後に「如来蔵」と称されるもの、と理解してもよいだろう。

釈迦如来を祈るというのは、自身に秘められた光明を祈り顕さんとす、そのことに他ならぬのかもと思う。

ちなみに「釈迦」と呼んでいるが、釈尊は気安く名を呼んだかつての修行仲間に「悟りを得た者をかつての俗の名で呼んではならぬ、仏陀と呼びなさい」と諭したという。※これが戒名を用いるべきという由緒でもある

なので、歴史上の釈迦として扱うならば、「釈迦」の言いは失礼な話になるのだ。あくまで「釈迦が悟った法」に人格を与えたのが「釈迦如来」ということ、だ。

すなわち、南無釈迦如来と言う時、そこには歴史上の釈迦だけではなく「仏法そのもの」と「仏教を伝えきた数多の仏道修行者」そして「自心」までにも、帰依讃仰するものだ。

ちょうど南無大師遍照金剛と唱える時、そこには弘法大師だけでなく「真言密教を受け継ぎきた数多の行者」と「密法そのもの」への帰依讃仰が込められるように。

仏教は広大無辺な変化展開を遂げて来たが、他宗教と違ってどこまでも「人本位」でなく「法(ダルマ)本位」というのは堅守されている。

それは、釈尊の悟りの光明は、特定個人にだけ与えられたものではなく、誰にでも伏蔵していて本気になったら見出し得るもの、であるから。

霊系

なんじゃコリャ?

辰年だから龍とお不動さん合体させてみました~~ってことらしいが。

あくまで【オブジェやアクセサリーです】ならば何を作ろうといいのですが、ここでは【厄除け/守り/護摩祈祷済】と言っている。

それは、いただけませんね~この祈祷した寺も分かってないね。というのは。

密教では【儀軌=インド伝来の仏尊のテキスト=に無い仏】は【仏本体として拝めない】ことになっています。

というかその気になれば、キリストだろうとマリアだろうと天照大神だろうと、一尊法を作って拝めちゃうのが密教の行法。

逆をいえば、仏ならざるモノまで仏本体として扱いかねないリスクの方がデカい。末世愚鈍の輩がやりかねないそういう事態を予見してのストッパーが「儀軌外は無し」なのかもですが。

でも~という想定対応に、御本地供というものがあります。インド由来じゃない=儀軌の無い神仏を拝む時に、その本地=本体の仏を設定して、その本体仏の法を用いるというやり方です。教科書でも習った両部神道というのはその根拠として発達するのですが、異国神や日本の神様を拝む時のみならず、日本人であるお大師さんを拝む時も同じ。

私ら真言行者がお大師さんを拝む時に、修法では中壇弥勒とか宝珠法などを用いるのですが、直にお大師さんじゃなく、そういう回りくどいやり方をするのも、インド伝来の「仏の在り様/扱いよう」を極めて尊重するがゆえ。

決して霊異相承や感得などによる佛神を否定するつもりなど毛頭ありませんが、【儀軌にない仏を作ってみました】なんて、少なくとも密教に関わる人間ならば認めて受け入れてはならないのが常識。

辰年だから竜を絡めたいにしても、そもそも、不動明王にはバトルモードとしての【倶利伽羅竜王】という龍身が存在しています。

サイト内記事には何度か書いていますし、太元堂では出現もしていますのでご存じの方もおられるはず。

↑倶利伽羅竜王(花巻)

↑お護摩に出現した倶利伽羅龍王(太元堂)

なのにあえて何故、お不動さんの頭を龍にして作って販売する必要があるのか。だいたい、辰年の守り本尊は普賢菩薩ってなってるだろうに、脈絡もない。こんなモノに祈祷を施すなど分かっていない寺だ、とはそういうことです。

霊系に全く根拠も繋がりもないこんな創作物に、どんな仏神が何の力を貸すというのでしょう?

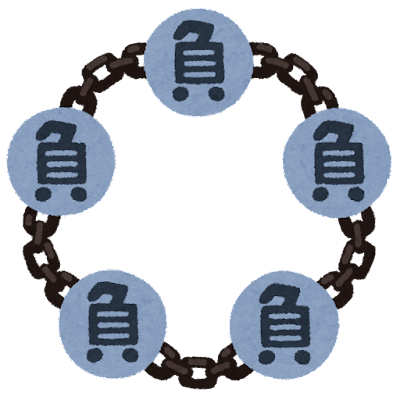

経や儀軌を含め、インドから真っ当に受け継がれてきた仏の法には、俗な言い方をするなら「霊系」なるものが存在します。

正しく継承する者が伝え、正しく授かる所にこそ法に秘められた力は開封され、護法神も付き従う。だから密教は伝授を重視する。

日本を代表する書の達人「三筆」に挙げられ、筆の製法も伝え、日本初の字典まで作った文字の達人・弘法大師にして

「文はこれ糟粕、文はこれ瓦礫、糟粕と瓦礫を受くれば、則ち粋実と至実とを失う。真を棄てて偽を拾うは愚人の法なり」と申されている。

そこには、文字づらだけでは決して受け継ぐことのできない「仏の力を開封する系譜」の在り方がある、のです。

ネットや本なんかで見聞きした真言や経など真似てみた所で、その霊系に繋がる(=仏に感応する)わけなど無いし、晒した方も真似した方も越三昧耶という成仏の妨げとなる法罰を蒙りかねない。私がネット上に真言を記さないのも、youtubeに理趣経をフルで垂れ流さないのも、そういうワケ。

宗派流派によって若干、真言の読みなどが異なったりする場合があります。例えば発音の違いは、真言系は中インド、天台系は南インドの系統の差などと言われます。が、どちらが間違いという訳ではない。

仏教の正統なる系譜から正しく自分が教えられたものならそれで正解。他と違っていようとも霊系の力は働くものです。

正しく受法の機縁に恵まれた人は、それを持しているだけで仏法冥護に遇っていることを喜び自覚し、適う生き様を意識されるべきでありましょう。得体の知れぬ仏像なんぞに惹かれている場合じゃありませんよ。

話が脱線してしまいました(^^;

己の価値を貶める人

一人暮らしさせているお子さんが、厄介な状態になってることが発覚して、と鑑定依頼。

鑑定するとこのままではマズい、すぐに病院に行かせるように、行かぬなら貴方も一緒に連れて行くように、と返信。

伝えた所、翌日受診したそうで治療開始とのこと。先ずはよかった。

で、鑑定に際して生年月日を尋ねると3月生まれ・・はは~ん、コレだったか、と言うのは・・

LINE占いの件だ。このお子さんは学生で、当山LINEにも登録されている。

登録されている方々にはご存じかと思うが、ここしばらく、3月生まれ占は警鐘ばかり得ていた。

【内向きのこと=自分や家族の問題に、見て見ぬふりをしている/問題を明らめて手を打たなければ、後悔する事態となろう】毎週コレばかりが続く事態。この子の状態は正にその通り。

しかし言われて即、鑑定翌日に病院に行った。聞いた医師の見立てには正直疑問も残るが、とりあえず治療開始とのことで現状脱却にはなろう。

そして、11日に占った今週の3月生まれは以下のようになった。

3月生まれ

時間がかかるのを承知で取り組むなら、好転への転機。もどかしい感じが強いかもだが、何事も早くは成り難い。焦ることはムリ。ゼロからのスタートと思って、一日一歩前進を為すならば、きっとモノになる。しっかりと供養が成っているなら先祖の恩恵。地味でも日々積む努力を。

・ラッキーkey

でしゃばらない/うぬぼれない

先週占には「骨は折れるが、行動したらそれなりに得る。も大方は逃げそうだが」と記した。

本人はこの占いを読みながらも行動しなかったが、親御さんが動いたことで、やっと逃げずに向き合った。

真に、続いていた警鐘はこの学生さんに向けられていたと、一目瞭然というしかない占傾向の変わりっぷりだ。

といって、他の3月生まれの人には全く関係なかったか、と言えばそうではあるまい。彼が一人暮らしを始める以前から3月生まれには【自分/家族の問題に目をつぶるな】傾向は出ているし、殊に今年は不倫問題への含みが多い気がする。見て見ぬふりするな!は、そういう性情の人達が多めなのかもしれない、とは思う。決して他人事ではないはず。

でも、ここしばらくは明らかに【変わろうとしないこの人】への警告であった。

何度も言うのもバカくさいが、その【示唆された意味を考えて、行動を起こすのでなければ、占いなど無意味】です。

気休めに見ておきます、なんて人にはクソの役にも立ちません。むしろ、占いの善意を蔑ろにした報いで運を悪くするでしょうよ。

ついでに先日は、事故を起こして他人に怪我させた人。ずいぶん善くない人間に関わってるな、と言うと、SNSで厄介なのに関わってオマケに会ってしまった、。実は1月にも事故を起こしたと。今年は貴方、大凶の年回りだけど厄除けした記憶ないけど?と聞くと「してません」・・

事故起こしたら祓っておかないと、車/人がまた引き寄って来やすいよ、

厳重警戒の年だから関わりには要注意&厄除け必須だよ、

過日お参り来た時に、お子さんの顔つき良くないが、あなた別方向に気が向いてないか?

とは今までも言ってきたのに。そんなで「ブログ読ませてもらってます」と言われたところで、私が伝えようとしたこと、なんも分かってないじゃないか(-_-;)

それでも、月参りされている人だと窮地にまではならずに済んだりするものですが、トラブってから困った時ばかりな人には、それも無いかね(失笑。自分から何とかしようという気の無い者には、神仏も手など差し伸べません。

自分に間違いがないと信じたいのか、鑑定や祈祷にお金を出すのが惜しいのか、生きざまは各々勝手で結構ですが、災いを除いたり吉凶の選択にすら金を惜しむとは【貴方の人生には、その些かの金程度の価値すらない】と自己認定していること、ですよ。そんなで運など良くなるワケがない!

やはり、頻繁にお参りするとか、遠路からも折々足を運ばれる=本尊に顔を見せる人は、守られ度合いが違うと感じますね。

祈願かけながら近くでも時間があってもお参りしない人は言うまでもなく、鑑定に来て本堂に上がりながら、本尊に手も合わせぬバカ=他の家を訪ねてそこの主人にお目にかかって挨拶しない無礼者と同じ=などは、守護されなくて結構ですけど。

祈りとは占いとは、一日一歩でも昨日より前進するように、災いを逃れるように、善く充実した生き方をするように!と、

そういう気概の無い者には、LINE占いなど読んで欲しくありません。とっとと登録解除してください。後ろ向き人間の気休めの為に手間暇かけて無料公開してるわけじゃないんで。その気のある人だけが、活路を開くお守りとされたら宜しい。

しかし目下、問題は4月生まれ占。もう占うのも嫌な状態ですが問題の人が誰か不明なので、次回は占的を【当山から更新メッセージが届いている人】限定とし、それでも相変わらずな占でしたら、4月生まれを占うのはもう止めます。

そうそう、当山から所用で何らかの連絡を差し上げた時、いいついで、とばかりに「実は~、困ったことが、相談が~」という人も少なからずおりますが、ずいぶん人をバカにした態度をしている自覚はないのかな。そんなことじゃ、神仏はおろか、人からだって敬遠されますよ。

無自覚のセコさと失礼が、貴方の運を塞いでいるかもしれない。だから日々仏前勤行で自省と活路を薫習させるべきだとも、何度も申し上げているんですけどね。分かっちゃいるけどやめられない、が人の性か?

瞑想すりゃイイってもんじゃない!

ドイツ×日本のハーフの坊さん、ボロ寺を立て直すネット記事がありました。キリスト教の洗礼を受けながら禅寺で修行して、しがらみがないという理由でボロ寺に入山するとは、大したもの~(◎o◎;)

で今後の展開について【企業向けの座禅指導】みたいのがありました。そういえば「企業の研修として禅寺で座禅」とはたまに耳にする話で、そういう機会が社内環境や社員のアイデアに一役買っている、と見られる点もあるとか。

たしかに、今や常識となったタッチパネルは、アップルのスティーブ・ジョブスが禅から着想を得て開発したモノ、とは有名な話ですね。

心身が休まることの無いせわしい今を生きる私達にとって、外部と切り離した寂静の時間とは「憧れにして贅沢」かもしれません。ただ同時にそれが高じて「禅に対する期待過剰」もしばしば見受けられます。心落ち着けるために瞑想/座禅します、なにか変わるかも、目覚めるかも、と。

ソレを悪いとは申しませんが、瞑想とは、素人やり方では「リスクを伴うものでもある」ことを知らずに、簡単に考えている人が多いよう。コレが問題。

座禅の仕方は宗派流派によって多岐にわたりますが【誰でも何時でも構わずにやって良いというモノではない】この点は共通しているようです。然るべき師僧について指導を仰ぎながら行なう、が絶対基本。

何故か?前提となる心身の整え方や呼吸法にもコツがあり、感情やヴィジョンには受け流し方があり、交感神経系に関わるので動きにも注意が要る。更に言うなら、霊的な存在の影響を受けやすい場面でもある。ただ座ればいいというモノでは決してない、危険ですらある。

********

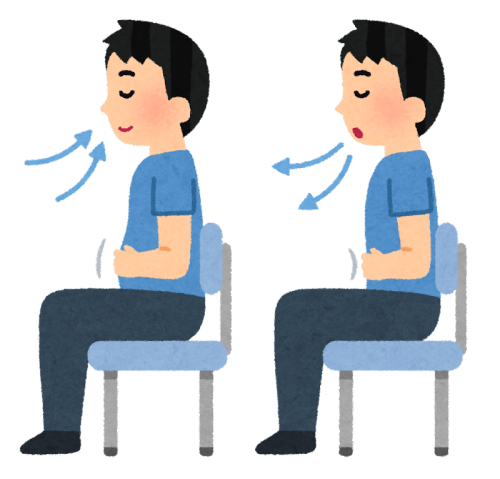

で、座禅の手順の一例として、真言密教の阿字観をちょっとご紹介。

阿字観は最近はメディアなどでも取り上げられるので、ご存じの方もおられると思います。

コレは梵字の「阿字」を観想する禅。【阿字】とは何か?を語れば長くなりますので端折りますが、大乗仏教が最終的に行きついた『悟りの極限』を現す字、とご理解いただければ。

で、番組などではイキナリ「阿字」の観想をさせたりしてる所もあるようですが、コレは間違い、分かってない寺と言ってるようなもの。いきなりやれるのはプロのみ。

一口に阿字観と言いましても、最初は数息観から行なうもの。

数息観とは、出入りの息を数える呼吸法。コレが出来ないと瞑想なんぞままならない。

↓

慣れてきたら、阿息観。過日のBS日テレの高野山特番で取り上げていましたので、ご覧になった方はお分かりでしょう。「あ」と言葉を息に乗せて発しながら行なう瞑想。

↓

こなれてきたら月輪観。あたかも満月のような光輪の観想。

↓

そしてやっと阿字の観想へ、と至ります。安全に深い境地に進むには、コツと環境と手順が肝要なのです。

座禅瞑想をただ一時「そんな気分を味わった」で終わりなら簡単でも良いでしょうが、心身の鎮静などを期待してとりあえず安易にやってみるなど、決して勧められません。

********

以前に鑑定にお見えになった、心身を患った人。住職は「貴方にはお祓いが必要だね」もお話しし、ご本人も祈祷を希望されましたが、同伴の親御さんは「菩提寺で座禅させてもらっているから大丈夫」の一点張り。名刹の菩提寺で和尚に指導を受けて折々に座禅しているのだという。

心療科の薬飲んで座禅なんて危険、その挙句が今のそんな状態でしょ?だいたい、葬式ばかりの寺で瞑想なんてリスクしかない、と申し上げた記憶が・・親御さんはご祈祷して欲しいという本人の手を引っ張ってお帰りになり。その後行き会った時に彼は精神病院に入院したとの話。しばらくして風の便りに彼は亡くなった、と聞きました・・あの時お祓いしていたら、そんな結末はなかったかも、と思いつ。

心身が疲れ果てている状態や、精神疾患のある人などが瞑想など、逆効果どころか危険でしかない。まともな禅の指導を受けているならば、こんなことは周知なはずです。あなたが知った気で「瞑想する」なんて言うそのやり方は、まともな指導者から教わった、まともなやり方ですか?

最近はスピ系の得体の知れぬ者がさせたりもあるらしい。下手したら心身を壊しかねない、それは野狐禅ではないか?よく確かめて欲しいですね。

*******

心身安定には瞑想だの禅だのと持ちはやされ気味のようですが、上述のように実際は難しいものです。ですので、心身の鎮静を求めるなら「真言念誦」こそ、お勧めしたい!

辛い時、苦し時、勝負の時などは心の中で真言を唱えられたい、とは常にお話していますが、その延長でやるだけ。

出来れば念珠で珠を繰りながら、何も考えず気の済むまでぶつぶつ真言を唱えたらイイ。数珠とは本来そのように使うべきものですし。

※数珠は画像のような数を繰れるもの(コレが本来の数珠)を用いてください。開眼済のものが望ましい。※授与品として差し上げている人もいますが、繰り方を訊ねる人は稀、まったく;

声に出すと、疲れる上に周囲がいると変な人と思われますからww、舌先を少々動かす程度の微音で息に乗せる感じでやると良い。

仏に感応する聖語ですから厳密には、時や場を選ぶべきともされます。烏枢沙摩明王とか準胝尊や如意輪尊などは時や浄不浄も選ばないとされますけれどもね。

しかし、授かっていて日々に唱えている真言ならば、お不動さんでも愛染さんでも、時や場を選ぶ必要はないでしょう!仏さんだって大目に見てくれるはず!

※真言は授かって効力を発揮するものです。本やネットで知った真言を唱えるなど越三昧耶という罪を犯すことになります。自身が直に僧侶から授かった真言のみ用いてください。

ソファに横なりながら何も考えず誦じたらいい。布団の中に数珠を持ち込んで、真言誦じるに任せて寝たってイイ。

真言は一字一字に仏の力が込められている。ある経には「悪を覆い善を揚す」ともある。その日の計らずの悪業や不祥を落とす一助にもたぶん、なる。

真夜中に姿勢整えて瞑想だ無想だのとやるより、よっぽど楽で、仏の加護までついてくる。

仏教の教えの分類に五蔵とあります。それは経、律、論(これらを三蔵と呼ぶ、三蔵法師の三蔵はこれに通じた者の意)、般若、陀羅尼。機根のある者は三蔵に依って解脱出来る。がそれじゃムリな者には「般若」で解脱へいざなう。それもムリな末世極悪の衆生を救うには仏の力が込められた【陀羅尼】に依るしかない、とは経に説かれているところ。

※ちなみに法然上人はこの【陀羅尼が究極の救い】との経を引用して、念仏は陀羅尼のようなモノとの(それは違うんじゃ?の強引な;)理屈を一根拠とされています(^^;

大乗仏教の総本山であったインドのナーランダ寺の奥伝として育まれ、日本に伝わって更に1200年伝え継がれてきた法力は、真言という形で皆さんの手元にも既にあるのです。スピだの波動だのエネルギーだのと、癒しを標榜するものが溢れているようですが、玉石混交の正体不明者がおっぱじめたモノより、余程信用なるもの。

古代インドでは密教は、大乗仏教を修めた上で年数を経て、更に機根者のみに許された教えであったそうです。真言を授かっていること自体、救いに出会っているようなもの。活かしてください。

*******

そして、心身が疲労の極致にある場合は、休むしかない!仕事も家庭も家族も一切を放り出して、何のしがらみも無い時間を取る、ことも大切です。

鑑定で【あなたはもう、ムリヤリでも休みを取らなきゃダメ!】と申し上げた方が先月、数名あります。温泉に行ってきたとの報告の方々からは、スッキリしてきた/また頑張れそう/傷も少し楽になった/また行ってこようと、などなど。

心を変えるのは難しく、限界があります。ならば環境を変えたらいい。心と環境はリンクしてるさ、とお大師さんは言ってるでしょ。家族を言い訳にしない、仕事を言い訳にしない。疲れたから休むわ!と言えばいい。一緒に来るって?いいけど完全に別部屋で別行動ね、と言えばいい。

踏み出さないのは「こんなにも頑張って疲れ果てている自分に酔ってる」から。苦しんでいる自分が好きだから。嫌よイヤよも好きのうちでマゾな自分に執着してるから。バカです!

今すぐ温泉検索して予約とって、会社には休みを入れて、手添え無しの飯を食って2~3泊湯治したらいい。アクティビティの予約を入れて、行ってきたらいい。反対する家族には私が壊れるのを待ってるの?と遠慮など止めたらいい。金が無いならカード払いで泊まったらイイ。壊れる寸前の心身と些かなお金、どっちが大切ですか?

そこまでやらないと自分が壊れてしまう状況、という人が先月は少なからず見られました。一回飛び出すことが出来れば、その行動しない壁は壊せたも同然。次回の休養に限らず、自身を縛る環境ストレスからの脱出も容易になるものです。そしてリセットしてくれば、また日々を健やかに効率を上げて頑張れる。

日々の細かな事は、真言の力を頼んだらよろしいでしょう。不測の事態にはご祈祷で改善を祈ったら良いでしょう。どうにもならない滅入りには環境を変えて、心身をリセットしてくるべき。

ただでさえ、庶民の生活を追い詰める悪政で鬱屈とした世情です。内に向き過ぎないように、外部に出るように、出来れば何も気兼ねせずダラダラできる環境に浸ってくる、そんな時間もムリヤリ作って、寒さ厳しいと予想される年末に向けて心身を整えて頂きたく思います。

※10月不動尊ご縁日の法話を整理記述。しかし、思い出しながら書き起こしてみると長すぎm(__)m