お知らせ

- 2026-02(2)

- 2026-01(4)

- 2025-12(6)

- 2025-11(2)

- 2025-10(3)

- 2025-09(4)

- 2025-08(7)

- 2025-07(3)

- 2025-06(2)

- 2025-05(5)

- 2025-04(2)

- 2025-03(3)

- 2025-02(4)

- 2025-01(4)

- 2024-12(6)

- 2024-11(2)

- 2024-10(2)

- 2024-09(3)

- 2024-08(3)

- 2024-07(3)

- 2024-06(2)

- 2024-05(3)

- 2024-04(4)

- 2024-03(5)

- 2024-02(5)

- 2024-01(5)

- 2023-12(4)

- 2023-11(1)

- 2023-10(2)

- 2023-09(6)

- 2023-08(5)

- 2023-07(3)

- 2023-06(5)

- 2023-05(4)

- 2023-04(3)

- 2023-03(4)

- 2023-02(2)

- 2023-01(7)

- 2022-12(3)

- 2022-11(4)

- 2022-10(1)

- 2022-09(9)

- 2022-08(6)

- 2022-07(4)

- 2022-04(1)

- 2022-03(4)

- 2022-02(5)

- 2022-01(7)

- 2021-12(7)

- 2021-11(1)

- 2021-10(3)

- 2021-09(1)

- 2021-08(3)

- 2021-05(1)

- 2021-03(1)

- 2021-02(1)

- 2021-01(4)

- 2020-12(1)

- 2020-09(4)

- 2020-08(3)

- 2020-07(1)

- 2020-06(1)

- 2020-05(2)

- 2020-04(5)

- 2020-03(3)

- 2020-02(4)

- 2020-01(7)

- 2019-12(4)

- 2019-11(2)

- 2019-10(5)

- 2019-09(5)

- 2019-08(7)

- 2019-07(5)

- 2019-06(1)

教えるは教えられる

28日のお不動さん、お参りは盆供に重ねての方々。ありがとうございますm(__)m

重ねて足をお運びくださったので、今回はちょっと特別なお話にしよう、と。

盆供にした話(前回掲載分、書かなかった部分もありますが)に絡めて、地蔵と不動の深みというか。これを知らずに成仏などありえない、という肝になる話。

ただ、言葉で説明しきれない範疇を含むので、ソコを如何にかみ砕くか・・話の流れは一通り考えていたものの、やはり禅問答みたいな言い方でしか説明しようがない部分が・・;

出来るだけ易しくのつもりも、何言ってるか分からなかった部分がお在りだったかとm(__)m

でありますが、理解できずともその理を耳にしていただいた、それだけでも理体としていつか六道に自身を救うに力となる、と思います。

ご清聴の皆様には難しかったかな、と反省ですが、拙僧自身は自分が喋った話で更なる深奥に気づいてテンションが上がってしまい、自受法楽みたいな状態・・一番得たモノがあったのは私自身かも(^^;

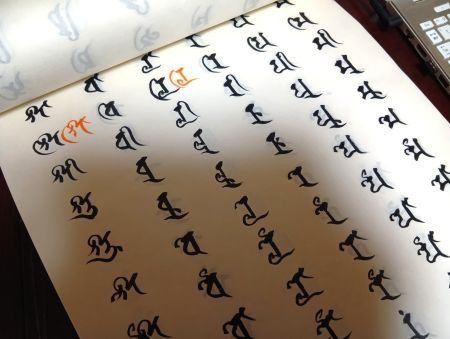

それにつけても梵字というのは、本当に奥が深いと改めて思わされ。大師は「一字に千里を含み」と申されましたが、経文の理解実践など高すぎるハードルと化した末世極悪劣慧に「仏道への突破口」とされるのはむべなるかな、であります。

副住職は悉曇阿闍梨でもありますし、機縁が調うならば、梵字教室でもやりたいね~

他人事じゃない輪廻と地蔵

成仏などと軽々しく見聞きする昨今ですが、ではその言う所を理解して喋っているのか?というと、「死んだ人間は仏になる」というメデタクも幼稚なレベルでしかないのが多勢のようですね・・かくいう私もその日本の伝統に従って「ホトケ」と言ってますが、皆さんと違うのは拙僧は断じて「仏陀」という意味では用いていない(;'∀')

この機会ですので、大半の人がたやすく考えて雑に扱って済んだことにしている「死者」と「成仏」がどういう世界なのか、大雑把ですがお話しておきます。

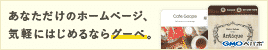

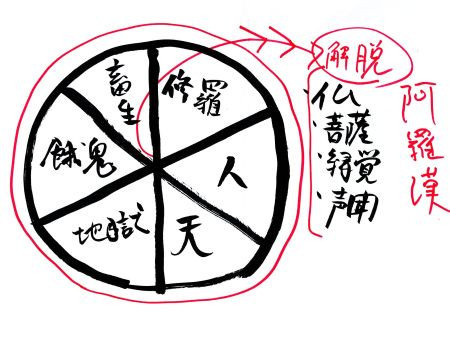

この世に存在する生命、その有形無形のあらゆる生命が含まれる世界を【六道】と言います。これは仏教のみならず、インドを中心とするアジアに共通する世界観。

逆に言うと、全ての生命体はこの【六道の中のいずれかの世界に属している】。

ではこの六道の中に区分けされる世界とは如何なるものか。ザックリと言うと、

①地獄 苦しみだけの次元

④修羅 闘争だけの次元 ※コレを天や餓鬼などに配して五道とする場合もある

そして全ての生命は、この六道の中で「生まれては、死に、再び生まれては、死に」をひたすら繰り返し続けるのだ、と。

おまけに、生まれ変わる世界は元の世界とは限らない。その生死の中で紡いだ業によって、次に生まれる境涯は決定される。

地獄というと無量劫にも抜け出せないイメージがありますが、業が尽きればまたどこかに再生するのであり、天≒神の世界は永遠に思えますが寿命にはやはり限りがあって、その業によって次の転生は別の次元ともなる、のは他の五道と変わりなし。

この円状に囲われた世界の中で、生まれては死にを繰り返す、これを「輪廻」といいます。

「言うても、そういう世界観もある、ってだけの話だよね~」と思ったアナタ。

この世界観こそがリアルである、と見抜いたからこそお釈迦さまは修行し、悟り、教えを立てたのです!

「生まれ変わり死に変わりを繰り返すのは、苦しいことだ」とは釈尊の言葉に出てきます。

※古代中国の道教のように「目指せ不老長寿!」と、この世に留まり続けることに執着する向きもありますので、感じ方は人/地域/時代によりけりでしょうけれどもね。

釈迦が全てを捨てて出家修行したのは、この六道という「輪廻の輪から抜け出す道」を求めた、に他ならない。

他の求道者が究極とする境地を得ること幾度にして神通力を得ても、その程度は我が目指す所に非ずとひたすら励まれたのは、この【六道の縛り】とは全くもって壊し難き世界である証明でしょう。

ですが遂に悟りを得て、この輪廻という呪縛から解き放たれた=解脱に至った。

悟りを得た釈尊が最初に語った言葉は何であったか・・「不死が得られた」であったそうです。そして「二度と生まれ変わることは無い」と。

※あれ?自称釈迦の生まれ変わりとか言ってるヤツってww

もう二度と、生まれ変わり死に変わりする必要がなくなった~ッ!と再生を断滅した喜びが第一声。

仏教の基本となる四苦の「生老病死」の「生」とは、厳密な解釈では「この世に生まれ出でること」を差すのだとか。

この二点だけでも、釈尊がその神通で見渡し知り得た「我ら生命の生きる次元」とは、「未来永劫ひたすらに生死を繰り返し、苦しみを繰り返し続ける六道なる世界である」との証明と言えるでしょう。

ところで、輪廻から解脱した存在を全て【仏】と呼ぶわけではありません。悟りを得た解脱者は総じて【阿羅漢】と言います。十六羅漢とか五百羅漢など聞いたことあるでしょう、羅漢とはこの「阿羅漢」のこと。

で、更に阿羅漢は大きく以下の4種に分けられます。

①声聞 教えを聴いて解脱した者

②縁覚 独力で解脱した者

③菩薩 悟りを深めつつ慈悲と智慧を実践する者

④仏=如来 究極の悟りを成就体現する者、悟りの当体

アレ?菩薩に「慈悲と智慧の実践」って書いているけど、それって悟りじゃないの?と思った人は鋭い!

実は、悟り=解脱と、慈悲や智慧というのは【別物】だというのです。

意外に思われるかもしれませんが、解脱を果たしたからといって人格智慧がすぐれている訳じゃない、と。そういえば何の書籍であったか、上座部仏教で解脱を果たした僧侶が人としてはどうなんだ?という事例を読んだことがありましたww

輪廻を打ち破った力と、社会的人間性とは関係ない、が覚りにある事実なのです。

故に、声聞と縁覚は「ただ己の問題として解脱を果たしただけ、な人」。ですから「自身の解脱だけじゃなく、周りも巻き込んでの救済」を標榜する大乗仏教では、「声聞縁覚(二乗と言います)を目指してはならない、陥ってはならない」とまで口を酸っぱくすることになります。

悟りから救済と働きに展開する者をば、仏といい菩薩というのです。

皆さん簡単に「葬式したから成仏」などと言いますが、ではその「成仏」=「仏に成る」とはどういうことか?

以前にもお話してますが・・ここまでお読みになれば、解脱の中でも最高レベルということはお分かりでしょう。

成仏とは「解脱の成就」に「一切智」と「大慈悲」を兼ね具えていることを指すのです!

出世間だけでなく世俗のあらゆる事に関する智慧まで身に付けており、かつ、それを衆生に向けて実践展開する働きを有している存在。

厳密には「仏=仏陀」とは、この【偉大なる3条件を満たす者】に限られるのです。成仏とは尋常なことではない!!

だから上座部では【目指すは阿羅漢】で、大乗は【成仏は、何度も生まれ変わり修行を積んだ果ての理想】としてしまった。密教の登場以前はこれが常識。

釈尊ですら、解脱に至るまで6年間の過酷な修行と一週間昼夜ぶっ通しの瞑想を要したのです。皆さんやお寺などが死者というだけで「成仏した」と軽々しく言い、そう思うなど、如何に不遜極まりない戯言であるか、お気づきでしょうか(◎_◎;)

※この成仏の概念を知れば、弘法大師が万能の天才と呼ばれるほどにあらゆる学問技術なども重んじて広く世俗の事業にも取り組み続け、後世の為にと加持力を残し続ける術をとったのは、まさしく「仏の働きを顕現する為の行ない」にして、即身成仏の実践であった、と知れるのです。ただ教理に終始した他宗祖方とは一線を画する存在なわけです。

で、仏に「悟りの当体」と記しましたが、「仏」とは人というより「次元そのもの」とも言えるかもしれません。悟りにして全てである次元=法界。

その掴みどころのない「次元」が、働きという「形」を成すには、その働きに適したスタイルを執って現れることになります。これが「菩薩」です。

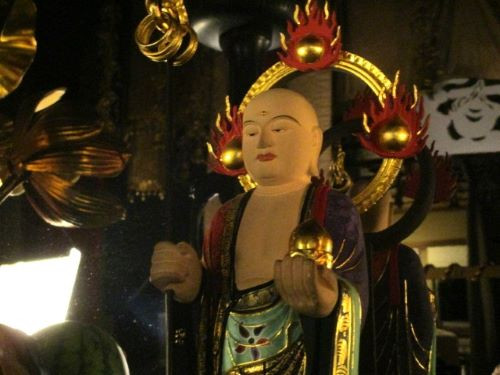

慈悲を表に柔和形で展開する姿を「菩薩」と言い、智慧を表に厳格形で展開する姿を「明王」と呼ぶのです。

通仏教では、菩薩は「悟りに向けて修行している仏見習い」と説明されるようです。確かに釈迦の(過去世を含んでの)修行時代を指したのがもともとの意ですが、大乗では「仏が六道に救済に来た姿」と理解しますし、祈り来た経験からもその理解が適切だろうと思います。

※ついでに「菩提心」も同様の理解の仕方だと分かりやすくなりますね。

偉大なる慈悲と智慧を有する「仏」は、自分だけ解脱寂静のあっちに逝ってしまう、ことは無い。

死と再生を永劫に繰り返す苦しみの世界に溺れる六道衆生を哀れみ、解脱へいざなわんとする。

仏は菩薩として、六道に戻って来て働きを展開されるのです。

理趣経に曰く「菩薩の勝れたる者は、乃ち生死を尽くすに至るまで、恒に衆生に利を為し、涅槃に趣かず」と。

と、もういいかげん長過ぎやん!と気づく・・盆にこんな長く話したつもりはないが、つらつら書いてたら~

も「菩薩の如何なるか」は伏線だし、ここまで書いたの消すのモッタイナイので、もうしばしお付き合いを(^^;

で、本題にback;

では再び、六道の図をご覧ください。

死んだら極楽だの浄土だのと、これまた簡単に口にしますが、ソレはこの図の中にありますか?

・・アレ?見えませんね。在るのは六道と解脱次元だけ。極楽は、自然の次元として無いのです。

そうです。原始仏典には、拙僧の管見の及ぶところでは釈尊は「極楽」を語っていません。では、死後はどこを目指すべきや。

「天に生まれ変わることを目指すべきである/その為に行ないを正し、功徳を積みなさい」とお釈迦さまは、在家者には死後の理想として「天」に生ずべきことを、至る所で説かれています。

でありますが、天とて六道輪廻の一部に過ぎない。偉大な力と長い時間の快楽があるとて所詮、苦しみを免れた訳ではない。が、六道の中では一番マシ、か。

六道を逃れるのは困難であるが、然しながらその中でも苦を脱れ楽を得て解脱へといざない歩む場所を与えよう・・浄土とは【慈悲と智慧によって仏菩薩が作り出した、解脱へ道半ばのオアシス】なのであります。極楽化主阿弥陀は3回忌、瑠璃光浄土の阿閦は7回忌と至極にあらぬワケ。

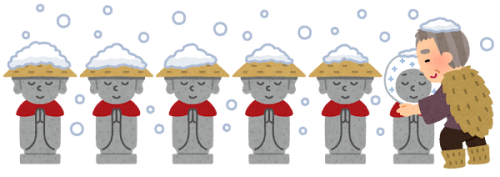

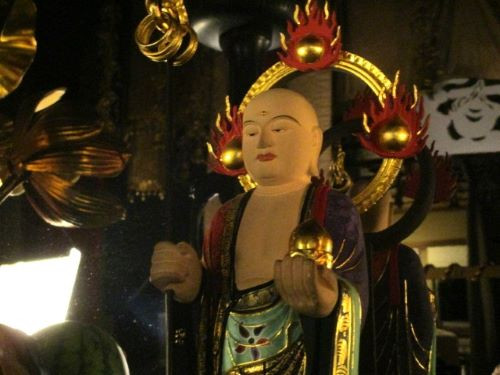

そして、菩薩の中でもこの「六道」を廻り廻って救済を行なう筆頭が、お地蔵さん。ゆえに六道能化とも言う。

ちなみに、地蔵は複数体で祀られる時には必ず6体セットです。お墓や寺の入り口でご覧になることも多いでしょう。

どうして6体か・・お分かりですね、六道それぞれに配当されるからです。※つぶさにはそれぞれにお名前もあり

地獄から天上界まで、更に動物界にも救済を施すというのですから、あらゆる境涯にある数多の魂を救わんとするなら、お地蔵さんの力を恃みにするのが頼もしい訳です。

修行者は修行に専念して解脱しなさい、在家者は功徳を積んで生天を目指しなさい、が釈尊の教え。解脱や功徳を意識もせず行ないもしない者などに死後の楽など無い、と。その厳しさこそが我らの存在に課せられた本来の在り様、というのも覚えておくべきかと。

しかし、その教えを理解し修行に堪える者など人界に限られ、かつその中でも極限られた人でしかない、況や他の五道の衆生をや・・

これを憐れむ大悲が高じて、六道の境涯を問わずに働かれる地蔵尊が登場し、六道の壁を超越する奥の手として真言陀羅尼が説かれたのであります。

※動物にお経を聞かせた所で、まさしく「馬の耳に念仏」。教えに堪えぬ存在をも「威力そのもの」で救う慈悲と智慧が込められたのが真言陀羅尼。それはお経に直に堕地獄者や傍生(畜生)も救う、と明記されています。

六道という脱しがたき輪廻の境涯、人に限らずそこにある存在を救わんとする大慈悲の手立ては、地蔵菩薩と真言陀羅尼という形で結晶した、と思うのです。

当山の盆供は地蔵尊と光明真言法という、六道万霊の済度を祈るにはこの上ない仏法の組み合わせで修行します。供養や祈りの差異など在家の方には知る由もないことですが、見た目は似ていても、その内実と功徳力は全く別物であります。

そしてまた、「浄土」とは、菩薩の「慈悲にとって産み出された場所」にして、六道のように意識せずとも存在する場所じゃないのです。信じて願い求めなければ存在しない地である、こともお忘れなく。先亡の在り様と扱いは「ご自身もいずれ行く道」でありますよ。

と長くなり過ぎました・・m(__)m 講習じゃないんだから、やっぱ分割した方がいいかァ~

盛り盛り盆供part2!

19日までは雨も無きカラッカラの天気が、20日予報は花巻以北は終日大雨、花巻は昼から雨か~しかし秋田青森じゃ豪雨災害と・・

令和元年のビショ濡れ再来も覚悟の二十日盆・・も、どうにか持ちこたえ(^^; ありがたや~

法会は先立って、光明真言秘密薫習法による土砂の加持を行ないます。

法会は光明真言護摩にてこの土砂に加持を施し、併せて精霊の回向を修します。業苦を除き場を浄めるという加持土砂は真言密教ならではの不共の聖物でして、施主授与品としてお墓に散じたり御守りとします。

13日から回向を重ねて来ました塔婆で、精霊衆の大施餓鬼。

施主お申し込みの一々の霊名を唱え挙げる中、施主皆様も作法を行ない、ご自身自らも供養の手向けをされます。

法会が終わると、お盆の締めとなる地蔵流し。

花巻予報32℃越え~晴れたはイイのですがこの高温高湿度は危ない・・道中行列は今年も止めて車で移動、体調不安の方には参列をご遠慮頂くことに(;'∀')

船に精霊塔婆を乗せて。

読経と共に、盆中からずっと供養を施してきた諸精霊を送ります。

お地蔵さんと火天に導かれて、精霊は浄土へ還ります。

平日の日中で不参拝の方々が多いに加えて、今年はどういう訳か前日に行けなくなったの電話が何件も・・ですが、お参りになれずとも承りました精霊供養は懇ろにお勤め致しましたので、不参拝の施主方もどうぞご安心ください。

あんまりな物価高で庶民生活が疲弊し尽くしている今日、そのような中にかくなる供養への志を為された施主皆様には、その功徳利益たるや必ず大いなるに違いありません。

【積善の家には余慶あり】死霊の負っている壁は縁故者にとっても壁であり、供養を蔑ろに扱う人には開けない扉が存在する、というのは祈祷を行なう者にとっては常識でありますから。

回向された精霊・施主ともに平等利益に浴されることを切にお祈りし、法会御礼を申し上げます。

※当日法話は23日にブログにUP予定

※法会動画は施主限定で配信中、26日終了

※法会のショート動画はインスタでご覧になれます。

*********

※東日本大震災慰霊の施主各位には有難うございました。一口ごとにミニ塔婆を作り有縁無縁の隔てなくご回向しました。心ある施主様の功徳をお祈りします。また回向料36口は当山寄付分と合算して常のように、あしなが育英会東日本大震災遺児募金に11000円、未来の福島子供基金に12000円として全額を寄付したことを報告します。

**********

盛り盛り盆供part1!

当山のお盆法会は、当地で二十日盆と呼ばれる8月20日に行なっておりますが、早期お申し込みの精霊は例年13日~16日にも回向しています。

でありますが、既述のような昨今の状況に鑑みて本年は、早期申し込み分は8月1日より霊名を読み上げて回向を重ねてまいりました。

※写真は15日の回向法会

実質、半月以上に及ぶ供養となっておりまして、寺的にはサービス過剰にも程があろうな盆供(;'∀')ですが、

こんなご時世の中にも、供養という報恩と積善を為された心ある施主様方、そして与った精霊方には例年にも増しての大きな功徳行となりましたこと、ご安心ください。

また、希望者には理趣経を配信し、多くの施主方にはご自宅でもお仏壇のご法楽にして頂けたようです。

13日からは卒塔婆を建立しての供養。毎日地蔵護摩を行じつ理趣経梵讃大仏頂陀羅尼ほか数種の大陀羅尼を誦じ、朝晩に霊名を読み上げて回向致しました。

10~20分ほど読経すれば供養だと思っている人や、ソレで済まされている精霊には到底あずかることなど出来ない、質量ともに高次の供養を重ねたお盆でございます。

と、もう充分以上ですがこれはまだ前編、盆供の本番は20日(^^;

次→盆供part2へ

追い込み!

16日までの盆はプロローグに過ぎない・・当山では盆大法会に向けての追い込み真っただ中~

お盆の記事は20日終わったらまとめて書きます;

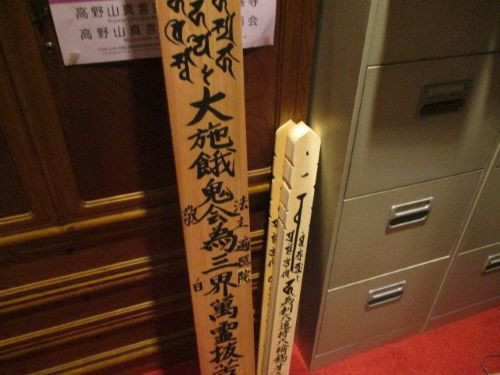

↑切って切って貼って書いて書いて割って割って差して差して・・と全集中で作り上げ!も、法会の一時で焚き上げてしまうという( ;∀;) まあ、それも供養ですから~

小さい幡のお持ち帰りは参拝施主限定で、不参拝各位にはゴメンナサイです。

大塔婆も書き上げて、あとは組み立て。

しっかし毎年この段になると、書道習いに行っときゃよかった、と(◎_◎;)

&どうして下書きしないでぶっつけ本番で書いてしまうかなァ・・と書いてから反省が毎年のパターンになってるし~

まあ、気持ちは籠ってるということで(;'∀' )

さて、p><ノ