寺ブログ by副住職

生まれ変わり⁉

6月15日はお大師さんの誕生日ですが、お大師さんの話はもう何度もしているので、趣向を変えて「お大師さんのお師僧さんの師僧」つまり、2代前の師匠のお話を。

二代前だとあまり関係なくない?・・ですが、実はお大師さん誕生に凄まじくリンクしている御人です。

その方の名は「不空三蔵」、正確にはアモーガバジュラ。真言密教の第6祖に当たります。当山サイト内でも何度か触れていますので、聞き覚えのある方もおられるかと。

※画像出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(ColBase)より

この方、密教の祖師と言うだけではなく、実は仏教界全体に大きな役割を果たした人。

インド伝来のお経を漢語に翻訳することその質量ともに膨大な功績を残したお坊さんを「四大訳経家(鳩摩羅什、真諦、玄奘、不空)と言い、その一人として、現在に引き継がれるお経の多くを歴史に残した人でもあります。

ま、それはともかく、唐代中国において膨大な翻訳業務の傍ら様々な奇瑞を現しつつ、皇帝に仕えながら一般大衆へも精力的な布教を行なって三朝の国師と仰がれた、真言密教の立役者。

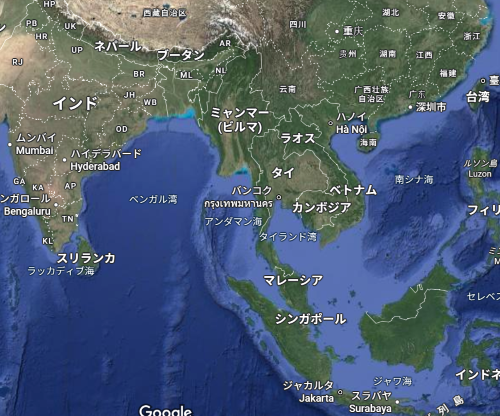

南インドの出身で(父が北インドのバラモン、母がウズベキスタンの人なので、ペルシャ辺りの生まれとする説もあり)、聡明で幼くして父母の元を離れて各地を周遊して学を積んでいる所、ジャワ島に名高い金剛智三蔵が布教に来ている、と聞いて訪ねて弟子入りします。

そして金剛智に付いて、アジアの諸国を回りながら修行を重ねますが、金剛智は一向に密教を教えてくれない・・不空が弟子を辞そうかと考えた時、金剛智の夢に、諸佛が不空の後に行列して東へ向かうのを見て、この者こそが法の器だと知り、あわてて継承者としたのだとか。素質を持つ人ってのは、夢にまでスゴイのを見せますね(;'∀')

金剛智も唐の皇帝の護持僧にして訳経家であったのでその滅後、皇帝の許可を得てその遺言に従ってインド方面の諸国を廻り、お経の収集と布教すること数年、唐に戻り地方と朝廷を行き来して布教と翻訳と祈祷とに励みます。

旱魃に雨を降らす祈雨と嵐を鎮める止風の祈祷は、幾度となく行なってそのつど効験を現していたようですが、有名な霊験は「兜跋毘沙門」と「安史の乱の調伏」でしょう。

唐の西域の安西城(現在のウイグル)から、五か国の軍に攻められているという救援要請が入りました。すぐに軍を派遣しますが、都である長安からは遠すぎて時間がかかり過ぎる・・どうにか・・と時の皇帝玄宗は不空を呼び寄せ、その命を受けた不空は陀羅尼を誦じて毘沙門天の第二王子を出現させ(!)、すぐさま供物を用意させて祈祷します。

そして約2か月後、安西城からの伝令に「〇月〇日(不空が祈祷を行じた日)の夕刻、霧の中に甲冑を纏った背丈3メートルはあろう大軍団が現れた、その者達は大地を揺るがす大音声を発すること数日、敵が疲弊する中、その陣中に金色ネズミが大発生して弓の弦を食い切ったとかで敵は退散し、城は守りました。その時に門上に光り輝くモノがあり、目を凝らすと毘沙門天だったのです、城内に居た者でこれを見ない者はいません、その姿を書き留めて報告します」との手紙が届いたと(◎o◎;)

これをキッカケに、唐では門の上には悉く毘沙門天を祀らせるとしたそう。ちなみにこの毘沙門天は「兜跋毘沙門」と呼ばれ、日本にも伝来して平安京羅城門に祀られ、現在は京都東寺に在り(国宝・中国唐代の作)。

※画像出典:東寺サイト 宝物館|境内のご案内|東寺 – 世界遺産 真言宗総本山 教王護国寺

もう一つ、安史の乱とは、節度使(今でいう県知事兼地方軍司令官)の安禄山と部下史思明が、唐帝国の奪取を企てた大規模クーデター、世界史の授業で聞いた事あるな~。皇帝玄宗以下らは都・長安を捨てて逃亡します(ちなみにこの時に殺されたのがかの楊貴妃)。

その時、他の節度使に招かれて布教していた不空は急ぎ長安に戻り、周り全てが反乱軍に制圧された四面楚歌の中、長安城に籠って安禄山らの調伏の祈祷を続けました。密使を皇帝や俗弟子に遣わしてゲリラ工作などもしたとか(;'∀')

そして皇帝へ予告した手紙の通りに、安禄山と史思明は滅びた。

敵陣の真っただ中にあって最後まで逃げなかった不空、更なる護国の師として帰依を受けた不空は、大乗仏教の教えの最たるは潅頂に過ぎたるは無し、として至る所に潅頂道場を設けて、遍く庶民に潅頂を授けて仏教を広めて大衆を利益します。

而して774年6月15日、入滅。時の皇帝・代宗は朝廷政務を3日間停止して、その喪に服したほどであった、と。

そして時同じく774年6月15日、日本でオギャ~と産声を上げた赤ん坊が・・弘法大師です。

大師の師である恵果和尚は、日本から密教学びたいって来てる若僧がいるそうだ、その書いた文章で遣唐使一行は入国許可なったというし今、般若三蔵に梵字習ってるがスゴイ切れ者らしいよ、と噂に聞いて期待はしていたでしょう。

しかし実際に大師が入門して来て、潅頂させたら花は大日如来に落ちる、教えればスイスイ吸収する・・そこに誕生日を聞いて驚愕したに違いありません。我が師の生まれ変わりだ・・(((;゚Д゚))と。恵果の弟子らも思いを同じくしたに違いないのです。寿命が間に合うかギリだが、と慌しく全てを大師に授けた恵果はその年末に遷化しますが、その恵果和尚碑文は、千人ともいう弟子の中で大師が奉じていますので。

そういえば、大師の母・玉依御前は「天竺の僧が身体に入る夢」を見て、大師を懐妊したと云々・・大師自身、不空の生まれ変わりである、という自負があったからこそ、朝廷から大衆まで隔てなく休みなく布教と救済事業に邁進し続けた、とも思えます。

そういう意味では6月15日、単なる大師バースデーじゃなく、国を大衆を密教で救わんとする偉大なる悲願がもたらされた日、と言えましょう。

長くなりましたがもう少しだけ。

不空三蔵が訳経家と申しましたが、翻訳されたお経には「施餓鬼儀軌」もあります。これは密教経典ですが、浄土真宗以外の仏教でお盆に行われる「お施餓鬼/施食」のもとになっています。

また、納骨時などにどの宗派でも欠かさず唱えられる「舎利礼文」、経文には密教用語が使われていて、これも不空が編んだもの、と伝えます。日本仏教、実は他宗派も不空の恩恵にあずかっているのです。

そして最後に。

訳経家といわれた坊さん達は、大体が(中国でなく)異国の僧で、アジアやシルクロードを遍歴しながら経典を集めてきた方々です。無論、今のように飛行機も車も整理された道も薬も病院もコンビニも無く、多くの経巻を背負ってジャングルや砂漠や海を踏破しながらですから、本当に死を覚悟した収集旅であったことは察せられます。

数多の経巻とは、その全てが命がけでもたらされた悲願の結晶なのです。だから大師は「釈迦の教え=経に欠けてるとか劣っているなど無い、聴く者の機根に合わせた差にすぎない」と言い、真言宗ではあらゆるお経を尊重します。それに引き換え、自身の奉じるお経以外は間違いだの劣ってるだの読誦してはならないと口角泡を飛ばす独善的仏教宗の多いこと・・収集し訳経し請来した先徳方に思いを致せば、嘆かわしい話。

ちなみに、不空三蔵の霊験譚には「片手に経巻を執り」と見えます。訳経家であったことの含みかもですが、霊験にお経そのものの持つ力の示唆、と見ると興味深くもあります。

写経をすると気づきますが、経を書き写すだけでも容易な作業ではありません(^^; ましてや紙すら貴重な時代・・探して運んで訳して書写して船に乗せてまた次に伝えて、書き写し彫り起こして製本してまた次へ・・文字自体を書かなくなった現在、写経はそういう先哲の思いを追体験するにもきっとイイですね。

般若心経くらいは常にお唱えされておられるでしょう、小さくともこの経がご自身の手元に届くまで、どれ程の人々の苦労と悲願が込められているかを思ったり、経をちゃんと手にして祈るというのは、持経の冥護も違ってくるんじゃないか、と思います。ちょっと意識してみてはいかが。

南無八大高祖 南無大師遍照金剛

※先日の太元堂月例合行誕生祝祷の法話の部分