お知らせ

- 2026-01(4)

- 2025-12(6)

- 2025-11(2)

- 2025-10(3)

- 2025-09(4)

- 2025-08(7)

- 2025-07(3)

- 2025-06(2)

- 2025-05(5)

- 2025-04(2)

- 2025-03(3)

- 2025-02(4)

- 2025-01(4)

- 2024-12(6)

- 2024-11(2)

- 2024-10(2)

- 2024-09(3)

- 2024-08(3)

- 2024-07(3)

- 2024-06(2)

- 2024-05(3)

- 2024-04(4)

- 2024-03(5)

- 2024-02(5)

- 2024-01(5)

- 2023-12(4)

- 2023-11(1)

- 2023-10(2)

- 2023-09(6)

- 2023-08(5)

- 2023-07(3)

- 2023-06(5)

- 2023-05(4)

- 2023-04(3)

- 2023-03(4)

- 2023-02(2)

- 2023-01(7)

- 2022-12(3)

- 2022-11(4)

- 2022-10(1)

- 2022-09(9)

- 2022-08(6)

- 2022-07(4)

- 2022-04(1)

- 2022-03(4)

- 2022-02(5)

- 2022-01(7)

- 2021-12(7)

- 2021-11(1)

- 2021-10(3)

- 2021-09(1)

- 2021-08(3)

- 2021-05(1)

- 2021-03(1)

- 2021-02(1)

- 2021-01(4)

- 2020-12(1)

- 2020-09(4)

- 2020-08(3)

- 2020-07(1)

- 2020-06(1)

- 2020-05(2)

- 2020-04(5)

- 2020-03(3)

- 2020-02(4)

- 2020-01(7)

- 2019-12(4)

- 2019-11(2)

- 2019-10(5)

- 2019-09(5)

- 2019-08(7)

- 2019-07(5)

- 2019-06(1)

喜びの効用

驚きで、不思議が、圧倒され、身体が軽く、スッキリと等々、風呂敷護摩に参列された方々からお声を頂戴しました>▽<

にしても今回は、昨日までの病状が解消した/軽くなった、とのお声を数名様から頂いておりまして、不思議であると共に、仏さまの加持力を改めて見せつけられた思いです。

こういうスマートな喜びのお声は、嬉しくも励みになりますね♡有り難い限りです。

仏教には「随喜」という教えがあります。これは一般的には「他者の善き行いや福徳を心から喜ぶこと」。

でありますが、厳密には、

【仏菩薩の教えと善行と功徳を、また、悟りへ向けて行なわれる精進努力や邁進する修行者を、心から喜び讃嘆し、人に伝え、自らもそうあらんと願い、行なうこと】。

その功徳は、「善を行じた当人にも勝る/周りの者まで徳を積む」等、お経に説かれます。そう、功徳を積むに大きな手段、でもあります。

***********

何故にそこまでの功徳が説かれるのか?・・おそらくこれは、人は相対≒比較≒優劣を見てしまうことを免れ難い生き物で、そこに多少なれども怨憎を感じ易い、それが他のみならず実には自己否定へと暗示をかけている・・そのことを教えるモノではないか、と思うのです。

※参考までに

>比較して自分が優位でありたい思い

≒相手が劣位である願い

≒自身に等同する者の否定

≒自身の否定

と裏返すと、恐ろしい暗示を自分にかけている、ことだったりするワケ((((;゚Д゚)))

(我欲の絡んだ憎しみを含む)怒りは、積み重ねた福徳の山を一時に焼き尽くすというのも、人を呪えば穴二つの事実も、このシステムが人の心底にあるから、といえば分かりやすいですね。

そしてこの上述した構図は、思いの向きが逆であっても、また然り。

無心に他を喜ぶことは、その根底では己を喜ぶに等しい、のです(◎o◎)!

ちなみに、真言宗の「三平等」の強調も、戒の本質も、「この構図」にあろうかと・・またいずれ。

*******

ちなみに、他寺の法会に出仕することも専門的には「随喜する」と言います。<悟りへ向けて行なわれる精進努力>=法会、ですので。仏事はお仕事として呼ばれても、世間のお仕事に向かうのとは全然別なスタンス。

とお読み頂くと、お気づきですね⁉

何気に法会に参拝すること、も「随喜」になっている、のです!

ただ願いを叶えるためだけ、とか 法事だから仕方なく、では随喜にならんでしょうけれどもネ。

万障繰り合わせて参列するところには、それだけ得られる福徳が確かにある、のです。

いわんや、自らも仏道行の実践に参加するなど【随喜】の至り、と言えましょう。

***********

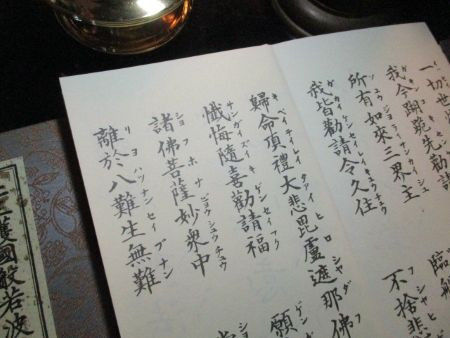

随喜といいますと、真言宗の常用の回向文「五悔/ごかい」の五段目がパッと出てきます。「さんがいずいき~」と普段お参りの方は聴き馴染みのアレです。

その冒頭、こうあります。

「懴悔随喜勧請福 願我不失菩提心」 懺悔して随喜して勧請したてまつる福をもって、願わくは我、菩提心を失うことなく・・

>懺悔は、無量の過去世に積み重ねた知ると知らざるとの罪過を、仏菩薩がなされたように自身も懺悔する、

>随喜は、先述の如し、

>勧請は、迷いの闇を破り全てを照らす諸佛をお招きし、我らが衆生の為に法輪を転じ給えと願うこと、

>この3種の福行の功徳を以って、以下~。

そうです、懺悔/随喜/勧請は「福なる行」である、というのです。

素直に喜べる、というのは如何に難しいことか。

他人を素直に喜べる、とは、修行が進んだみたいなものか。

仏道に参座して心底喜べるとは、機縁までも整ってのことで選ばれたようなもの、なのかも。

素直に喜ばれ言葉にもする、更には身を以って実践も、とそういう方々は、仰られるようなおかげを頂くも然りだよな、と書きながら思う今日でした。

**********

関わるなら、どちらの人が好いですか?

で、好ましいと選んだ人の方を、ご自身は他人への態度として出来ていますか?

スタンプという、言葉を考えずともワンクリックで返事を返せる今にもかかわらず、それすらもやらないなど、相手を慮れない/人との距離感を弁えられない、それでいて自分は人からどうしてそんな扱いをされるのか分からない、そんな人が少なくない気がします。 メールやLINEが主流となって、思いがけずその人の社会性が露わになりやすくなったのは時代の功名か。

距離だけはやたら近いのに心は遠い、そんな今に、素直な喜悦のもたらす他者そして自身への効用は小さくない、はず。お盆に参列された方は、なぜ地蔵なのかの話も思い出されると、より得心されるところもありましょう。

先日の風呂敷プレゼント当選発表へのイイね!3件は、ご自身が当選したわけではないお三方でした。

素直なお気持ちでこう出来るような人を、御仏は微笑んで見ているに違いありません( •͈ᴗ•͈)

※追記 先の護摩のお声からなんとなく書きましたが、彼岸施餓鬼の施主には大いに気づきになる文かもです⁉